JP | EN

WORKSHOP

「日本のデザインアーカイブの実態調査」事業関連

第三回ワークショップ

黒川雅之さん(前編)

「建築とデザインの近代化の歴史をつくった重大事件の目撃者として」

開催日 2018年7月12日18:30~

開催場所 株式会社K&K

主催 NPO法人 建築思考プラットフォーム

協力 株式会社K&K 物学研究会

Report

レポート

概要

本ワークショップは、「日本のデザインアーカイブ実態調査」事業の一環として、デザイナーや建築家のアトリエを訪問し、彼らのデザイン誕生の空間を体感しながら、その時代や思想を語っていただくことを目的としている。

第三回は、建築設計、プロダクトデザイン、インテリアデザインと幅広い領域で活躍される黒川雅之さんの仕事場にお邪魔した。黒川さんには、10月に開催する第四回ワークショップと合わせた連続2回のレクチャーをお願いしており、今回はその前編である。参加者は、デザイナーを中心にジャーナリストや教育関係者など、PLATの招待者のほかウェブサイトからの申込者を含む46人。初めに仕事場のつくりとコンセプトについての簡単な説明が行われた。

黒川さんの事務所は、西麻布にあるご自身が設計したKプラザ(旧・パロマプラザ)の地下にある。ビルの西側の道路からは地下1階、東側の道路からは地下2階に相当する位置関係となっている。室内は、メザニン(中二階)を有する吹き抜けの大空間が広がり、中ほどには低い壁が設けられている。その壁の一方には創作活動の重要な道具である本が並び、もう一方には日常の仕事に欠かせないデスクとコンピュータが並ぶ。黒川さん曰く「白い紙の上に筆で一の字をサッと書いたようなインテリアをつくる」という発想で、あれこれデザインせず一本の低い壁をつくるだけで、最大100人を収容できる広い空間と、日常的な仕事を行う空間、という二つの異なる空間を成立させたという。

照明は壁の中からのアッパーライトだけで成り立っており、アクセントとして黒川さんの作品である照明スタンド「KAZE」が置かれている。かつて黒川さんの部屋として使用されていた中二階は、現在、同じく建築家である息子さんが設計事務所を構えている。こちらの事務所についても、黒川さんのレクチャー終了後に、見学させてもらうことになった。

次に、黒川さんのこれまでの人生を凝縮してまとめた年表を軸にしながら、どのようなことに影響を受け、どのような思想を培い、現在の創作活動に結びついていったのかを、スライドを使いながら解説してくれた。

以下に、その内容をレポートする。

レクチャーの風景と仕事場の写真(写真/NPOデザインアーカイブ撮影)

西洋の近代と日本の近代

黒川さんが生まれたのは、第二次世界大戦が始まる直前の1937年。盧溝橋事件が起きた年である。幼少期には、艦載機の機銃掃射から逃れるため、懸命に畑を走った経験もあるという。

その頃すでにヨーロッパでは、ブルーノ・タウトの「鉄のモニュメント」(1910年)、ヘリット・リートフェルトの「シュレーダーハウス」(1924年)、ル・コルビュジエの「サボア邸」(1931年)など、さまざまな近代建築が登場していた。一方、日本の近代は戦後の1950年頃から始まったというのが黒川さんの持論だ。電気釜や冷蔵庫などの生活家電や、合板や石膏ボードなどの新建材などが登場し、生活のなかで近代化を実感するのは50年代に入ってからであり、さらに同時期に日本デザインコミッティや日本インダストリアルデザイナー協会が創設されるなど、デザイン活動も一気に活発化する。こうした流れの大きな節目が1950年であったと実感しているという。

後の創作活動に影響を与えた1960年代

1960年代は、60年安保闘争、ビートルズの来日、サイケデリック・ムーブメントなど、さまざまな分野で刺激的な出来事が起きた時代だった。それは建築・デザインの世界も同様で、1960年には日本初の国際デザイン会議「世界デザイン会議(WoDeCo)」が開催される。そこでは、日本の若手建築家らが結成した「メタボリズム・グループ」が、新陳代謝しながら変化する都市や建築の提案を発表し、大きな反響を呼んだ。当時大学生だった黒川さんは、メタボリズムの創設メンバーであった兄の黒川紀章の口利きで会議を傍聴し、そこに出席していたルイス・カーンと出会う。そして、1961年にイギリスの前衛建築家集団「アーキグラム」が登場すると、「ウォーキング・シティ」や「プラグ・イン・シティ」といったインパクトのある作品から大いに刺激を受けた。

また、1968年に赤坂にオープンしたクラブ「スペースカプセル」(設計:黒川紀章、グラフィックデザイン:粟津潔、照明デザイン:石井幹子、構成・演出:一柳慧、協力:寺山修司、石原慎太郎、谷川俊太郎)で披露された舞踏家・土方巽のパフォーマンスを見た黒川さんは、「現実のほうがフィクションではないかと思うほど、土方さんの世界が体内に現実的な感覚で迫ってきた」のを今でもよく覚えているという。上へ上へと飛び上がろうとする西洋のダンスとは異なる、大地を這うような舞踏に感銘を受けたことが、後に黒川さんが追求する東洋の美の概念につながっていくことになる。

GKデザイン時代を経て独立

早稲田大学大学院生だった1962年、榮久庵憲司の誘いでGKインダストリアルデザイン研究所(以下、GK)の研究生として働き始める。その際に手がけた未来の建築と都市に関する提案が、カウフマン国際デザイン賞の研究賞を受賞。その報償として榮久庵から100万円をもらい、世界一周の旅に出た。

その目的のひとつが、コルビュジエのユニテ・ダビタシオンの前で「コルビュジエの時代は終わった」と宣言文を書く、というものであった。ところが、実際に目にした建築のあまりのすばらしさに感動して体が震え、何も書くことができなかったという。

1967年、GKを退社し黒川雅之建築設計事務所を設立。ほどなくして石岡瑛子、倉俣史朗、三宅一生と知り合い、そこから一気に人脈を広げていく。独立してからの約10年間は、経営的に厳しい状態が続いたものの、デザイン界の重要人物たちと交流しながら、より多くのことを学ぶ機会を得ていった。

なかでも田中一光と出会ったことは、TOTOとの関係性の構築や、東京デザイナーズ・スペースの活動への参加、裏千家とのつながりなど、その後のデザイン活動に大きな影響を及ぼした。

「産業化する建築」の予言と「家具住居」

黒川さんは大学4年生の頃「今後の建築は都市化と産業化という二つの概念のよって激変する」と予言していた。兄が都市計画を手がけていたこともあり、自分は産業化の方向へ進むことにしたという。GKの研究員として働くことに決めたのも、産業とデザインの関係性を学ぶためだった。

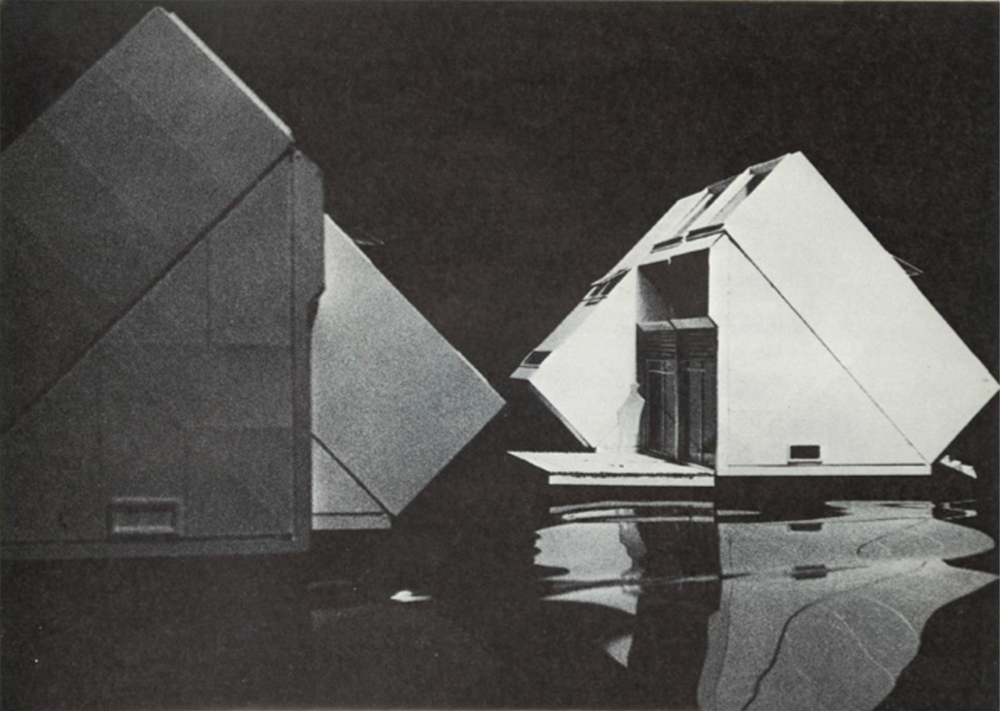

その予言の通り、独立後に開発を手がけたプラスチックのカプセルハウス「パンドラ99」は製品化に成功する。さらに、折りたたんで建設場所まで運んで組み立てるプレハブ住宅「TILTED BOX」は、量産住宅国際競技設計(1970年)でグランプリを受賞した。

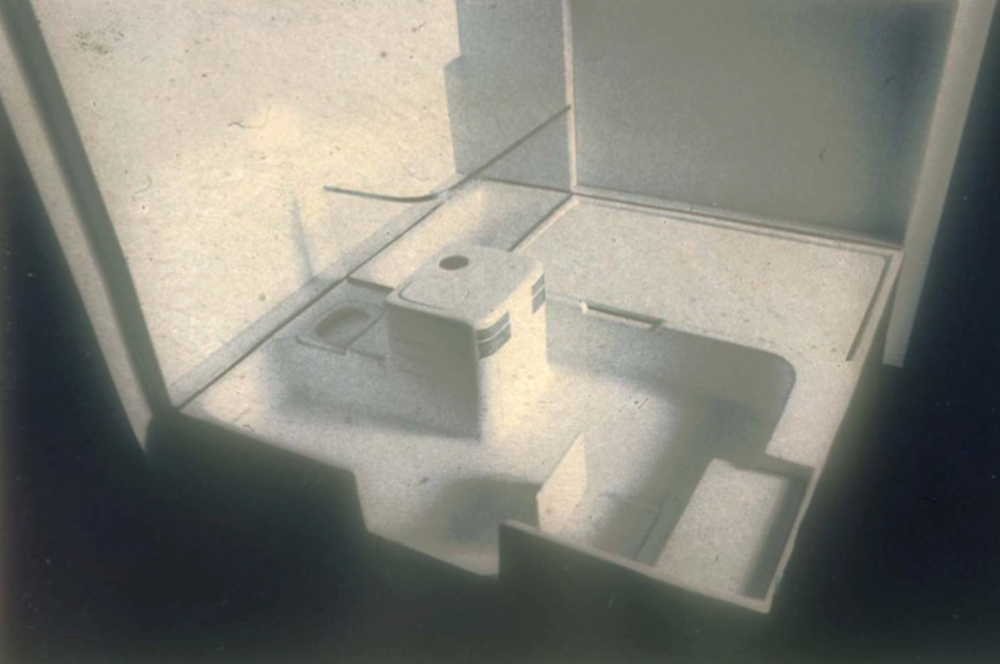

家具を移動して自由に室内のプランニングを変えられる「家具住居」は、寝るときはボックス型の家具を閉じ、日中は解放して生活する。来客時は閉じた家具を押して奥に移動すれば広い空間をつくることができるという作品である。ここでは、ビニシェル工法(平面にしたゴムの型枠に配筋し、コンクリートを打設した後で下から空気を送って膨らませシェルをつくり、コンクリートが固まった後で間口をカットするという工法)を採用した。

カウフマン賞を得たプロジェクトと、この「家具住居」が、家具も道具も小さな建築であるという黒川さんの思想の出発点となった。

カプセルハウス「パンドラ99」

プレハブ住宅「TILTED BOX」

「家具住居」

反構造思想 群れの思想

もうひとつ、後の黒川さんの創作活動に大きく影響したのは、構造主義的な考え方に対するアンチテーゼだった。「全体と部分」を明白に分ける構造主義は、神を中心とした世界(全体像)の中に、人間や自然(部分)をどう位置づけるかというキリスト教社会の発想から生まれたものだと感じていたという。

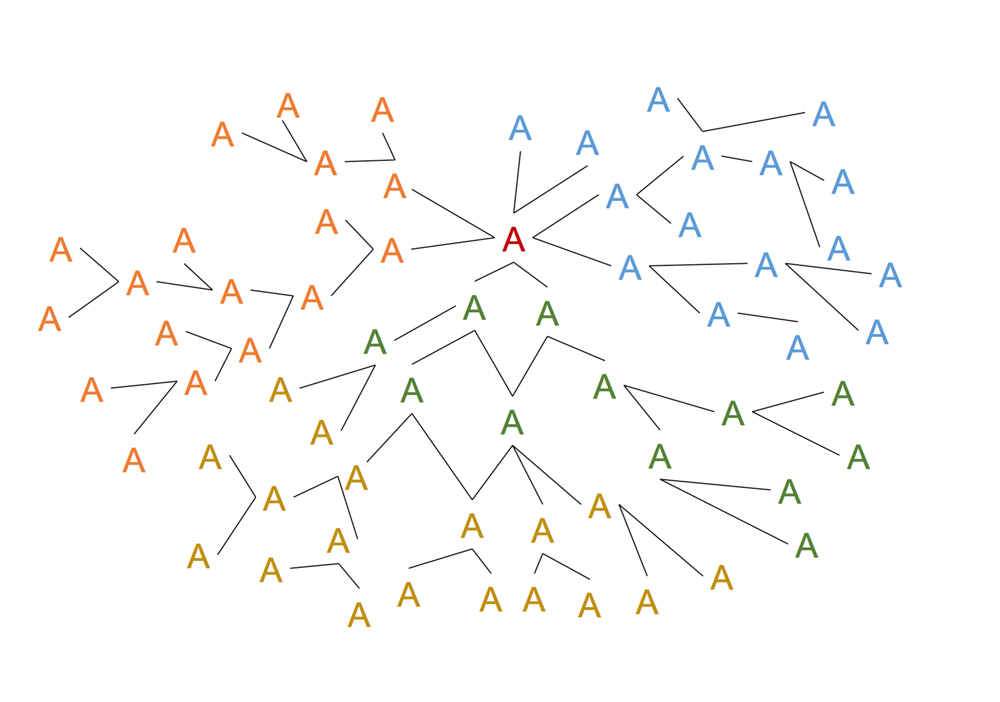

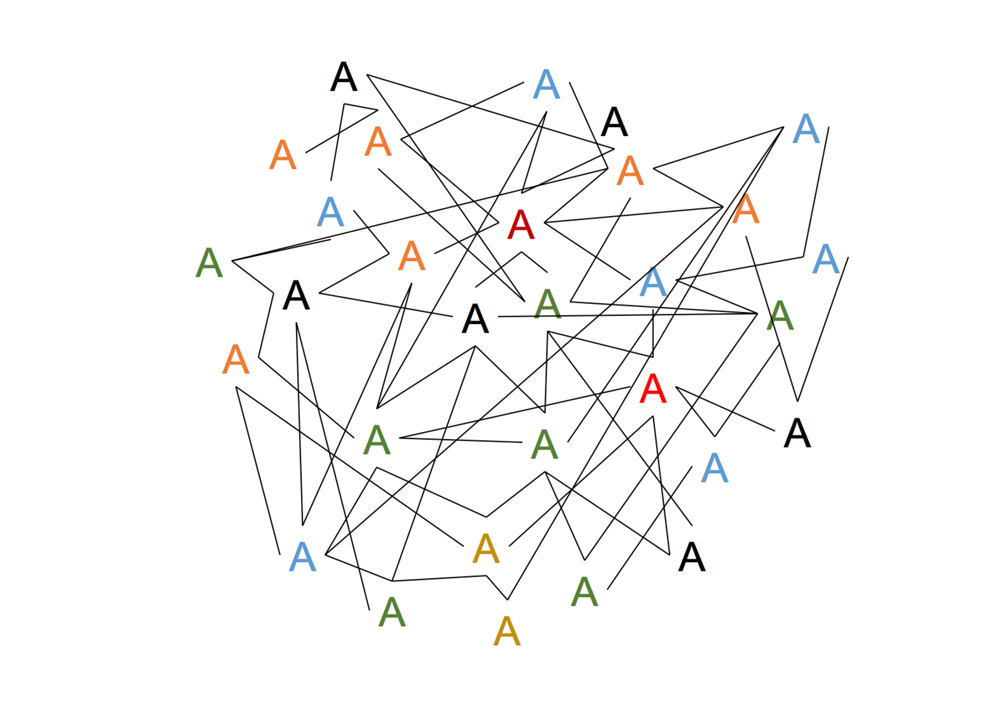

構造主義とは「ツリー型構造」で、社会、都市、建築、というものを木の幹、枝、葉のようなものに位置づける考え方である。図1のようにAから枝分かれしていくツリー型の構造の場合、その周辺でしか変化は起きない。一方、鳥の群れのようなアンチ構造になると、すべてが有機的に変化し、図2のような多様性を生み出すことが可能になる。こうした全体像をもたない反構造的な「群(むれ)の思想=ネットワーク」という概念をもっていた黒川さんは、都市は建築の集合であり、建築は家具の集合である、と考えるようになる。

それをかたちにしたのが、GK時代につくったカウフマン国際デザイン賞の提案だ。その意図は、インフラストラクチャによって住宅が成り立つのではなく、住宅そのものがインフラストラクチャをつくり上げるというもので「道具屋であるGKだからこそ、プロダクトデザインだけが寄り集まり、群れとなった世界をつくることができる」とアピールしたのだという。

図1 図2

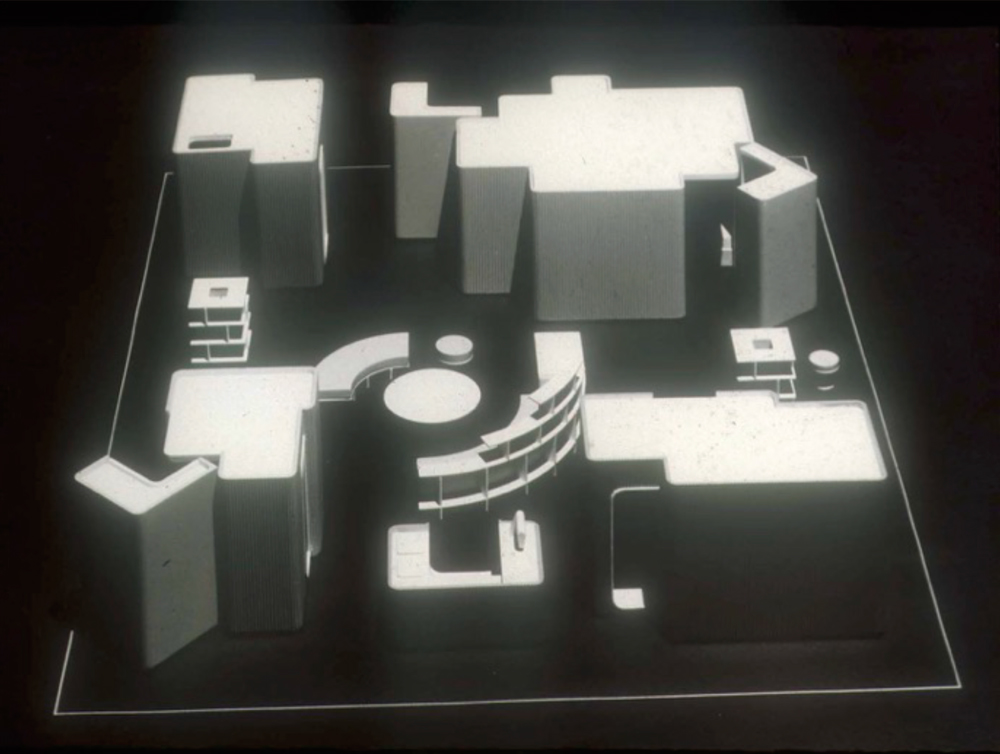

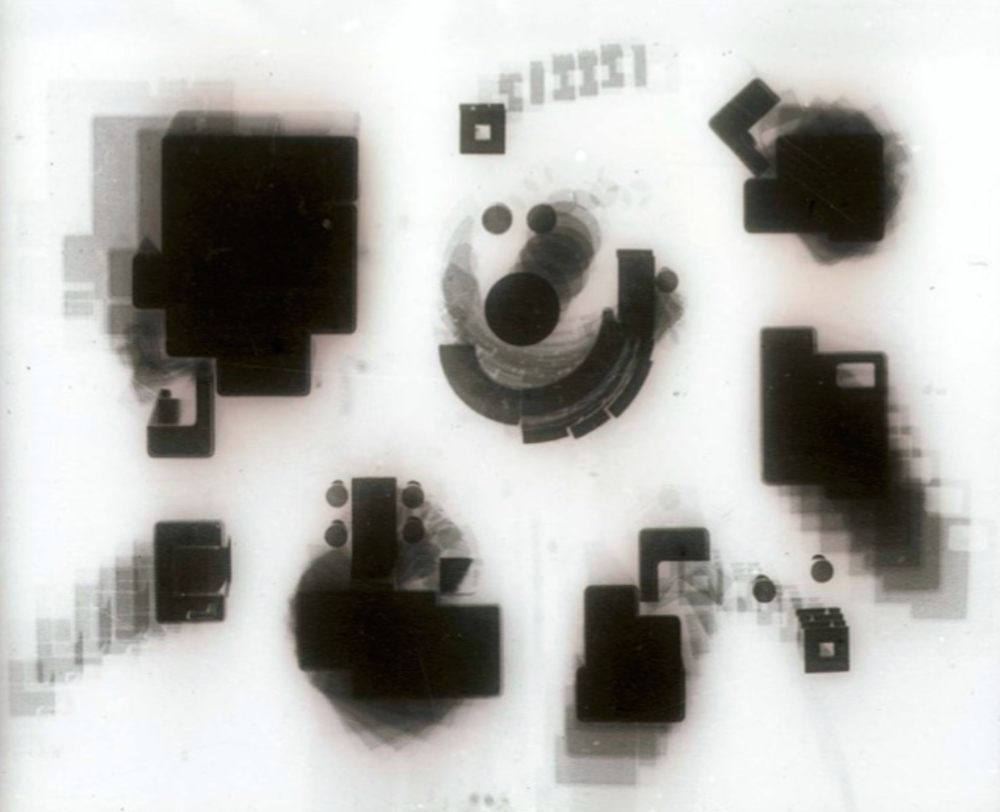

カウフマン国際デザイン賞を受賞した提案

個室群都市の提案

「個人が家族をつくり、家族が集って都市をつくる」のではなく「個人がダイレクトに都市をつくる」ことができないか。鳥の群れはリーダーがいなくても、仲間と衝突することなく多様な動きを実現している。人間も鳥の群れのように、個人が直接参加できる社会・都市がつくれないか。そんな発想から出来上がったのが「個室群都市」の提案である。

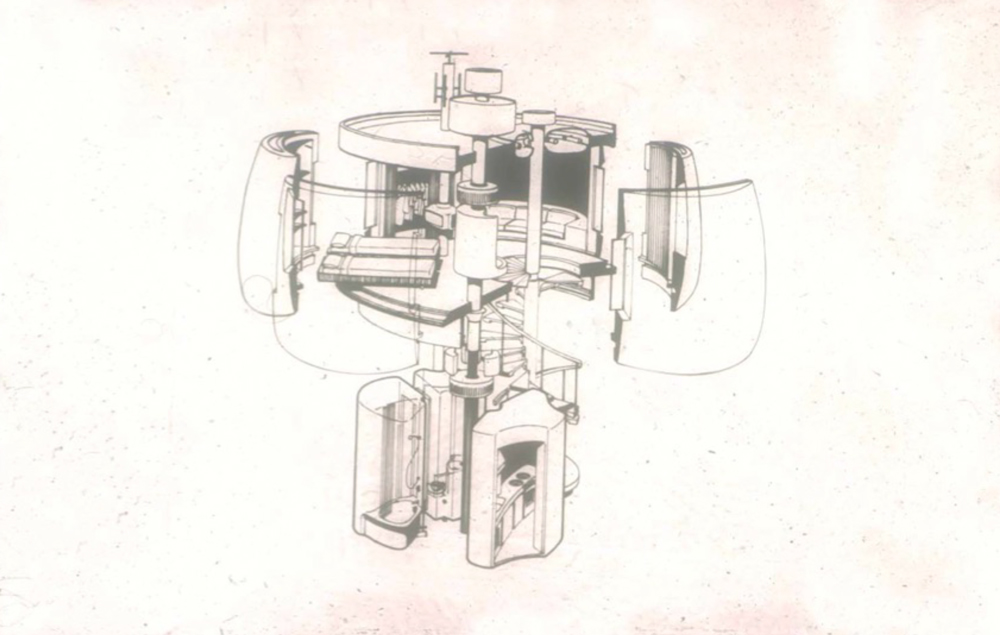

4m☓4mという小さな空間の中にはベッドがあり、ベッドの下にはバスタブがあり、デスクの下からはトイレが回転して出てくるなど、人が生活するために必要なものがすべてつくり込まれている。こうした小さな個室を個人がそれぞれもち、家族で食事をとるときには食事をするための部屋をもつ、あるいは家族の誰かの部屋に集まる。これにより家という概念はなくなり部屋の群れだけが存在するという発想だ。

こうした「群れ」の提案は、大阪万博で手がけた中南米共同館の建築でも実現した。共同館とはいえ各国のパビリオンはひとつずつ独立すべきだと考え、ハーフミラーでつくったガラスの箱を並べる。すると、ライティングによって隣が透き通って見えたり、反射して鏡のようになって隣のインテリアが映り込んだりする。これによりお互いのコミュニケーションが取れる群れをつくりあげたのである。

SNSが発達した現代のデジタル社会は、個人がバラバラになりながらも、世界という広大な規模でつながるという二面性をもった「PERSONAL & GLOBAL」の群れであり、まさに黒川さんの提案してきた概念に相当する。つまり、こうした社会の到来を予言していたことになる。

「個室群都市」

反近代の到来とバブル景気、そして崩壊へ

黒川さんは1967年に独立する際、レオナルド・ダ・ヴィンチになると誓ったという。近代以降の建築は職能が分業化され、次第にトータリティが失われていくことに危機感を感じ、自分は近代以前のダヴィンチのように、全てのデザインを複合した建築家、オールアラウンダーになろうと考えた。そのためには、事務所の規模は10人までと決め、経営という概念に縛られず、現場に行き、議論をしながら創作活動に勤しんだ。

そして70年代後半に入り、チャールズ・ジェンクスの『ポスト・モダニズムの建築言語』が出版されると、時代は一気に反近代的な動きに転じていった。80年代に入ると、デザイン界ではエットレ・ソットサスを中心とした「メンフィス」というポストモダンを代表するデザイン運動が始まる。そして日本は、バブル景気の時代に突入。黒川さんもこの波に乗りながら、精力的に仕事をこなしていった。

90年代に入るとバブルは崩壊の一途をたどり、小さな仕事さえも大手ゼネコンに奪われるという厳しい時代になる。しかし、そこで生まれた時間の余裕が、次の時代に向けた新たな活動につながっていった。田中一光の別荘で知り合った、裏千家家元の弟・伊住政和との出会いもそのひとつで、このことにより日本の伝統文化の造詣を深めていく。さらに1997年には60歳にしてパソコンを習得。自らの思考・思想を整理し言語化するための格好の道具を得たことにより、数々の著書を出版した。そして、2000年代に入ると中国でのデザイン活動を展開するなど、苦難の時代を前向きに乗り越えながら、次々と新しいことに挑戦していった。

「メンフィス」のデザイン家具コレクション

物学研究会の立ち上げ

黒川さんはメタボリストたちが活躍している当時から、「微細なもの」が集まってできる「群れ」という発想をもっていた。そして「微細なものが空間を放出し共振しあうことで、建築も都市もモノになる」という思考にたどり着き、1998年、道具・家具・建築といった環境すべてをひとつの概念で捉える「物学」の研究会を立ち上げた。モノは操作することができるし、邪魔であればどけたり壊したりすることもできる。ところが空間にはそれができない。つまり、空間という概念はひじょうにあやふやなものであり、逆に都市の空間をつくっているのはモノである。そうした考えのもとでモノの本質を追求しながら、モノづくりの思想と方法を探求していく。それが物学研究会の活動である。同会では毎年新たなテーマを掲げ、月に一度の勉強会を催している。

近代とはなんだったのか

黒川さんは、60年代の始まりの頃から近代の思想が終わりつつあることを実感していた。そして現在、デジタル社会の到来によって構造が崩壊し、モノの時代が訪れ、群れの時代が訪れたと直感しているという。あらゆるものがインターネットとつながっていく時代においては、人がきちんと整理する必要がなくなり、どこにモノがあろうとAIがいとも簡単に探し出して持って来る。つまり、整理という概念の代りに検索という概念が支配するようになる。そんな時代だからこそ、近代とはなんだったのかということを検証する必要があるという。

黒川さんは、近代=ヨーロッパの思想とは、「キリスト教世界」「科学思想」「人間思想」「資本主義」の四つで成り立っていたと考えている。それに対して中国は、混沌と多様性を重んじる文化であり、こうした中国の文化を、整理し、抑制し、単純化して「美の文化」を築いていったのが日本なのではないか。そして、これら東洋の思想は、西洋の近代思想の中に潜んでいるままになっているのではないかという。そして黒川さんは昨今、この埋もれている東洋の思想、美意識についての考察を深めている。

「近代を終わらせたのは、デジタルという科学。それによって全体という概念が存在しなくなる。すると確信がもてるのは““此処”という概念だけになる。だから、ギーディオンの『空間 時間 建築』の考え方は捨てなければいけなくなり、代わりに鳥の群れのような野生の秩序が支配する時代が訪れた」という黒川さんは、今現在どのような思想をもち、次世代をどう予言するのか。それについては、次回のワークショップで詳しくうかがいたい。

質疑応答

―― 建築の産業化についてですが、住宅すら商品として扱われるようになってしまった、という否定的な言い方を耳にすることもあります。それについて黒川さんはどう思われますか。

黒川 特になんとも思いません。レオナルド・ダ・ヴィンチの絵画も商品ですし、文化と産業あるいは経済というものは表裏で融和していて、はがすことができないものです。たとえば、文化活動はお金儲けとは違うという人がいるけれども、人に喜んでもらいたい、豊かな生活を提供したいと思って働き、その結果としてお金を得ているのに、そこだけを分離する発想に大きな過ちがあると思っています。

―― 今のお話をうかがって、産業デザイナーは経済に対するアプローチも考えなければいけないと思いました。黒川さんは一時期、事務所の経営が悪くなったとおっしゃっていましたが、デザイナーであり経営者でもあるという立場を、どのようにバランスを取ってやっていくべきだと思われますか。

黒川 お金と女性は、追いかけると逃げます(笑)。じつは力というのは押すのではなく、引き寄せることが大事。それがブランディングというもので、立派な人生を送っていれば両方とも追いかけてくるものです。そのためのキーワードは「誘惑」と「挑発」。けっして支配ではありません。ようするにビジネスのためのデザインや、マーケティングによって見出すデザインではなく、自分がいいと思うものを提案しなければだめなのですね。だから好きなことをやっていると、黙っていてもお金が僕のことを追いかけてくれる。そんなふうにうそぶいていたいなと思っています(笑)。

―― 以前は、美しくないものは意味がないというような、美学がロジックを通り超す部分がありました。ところが、昨今のデザインの世界では美に対する価値観が下がってきて、仕組みのデザインやビジネスモデルといった部分にすり替わっていくことに危機感を覚えています。そのことに対して、黒川さんの意見をお聞かせください。

黒川 実は、物学研究会の今年のテーマは「役立つことから美しいことへ」なのです。役立つことは当たり前だというくらいに思って、どうしたら美しいかということをデザイナーは考えようよと。僕は、美というのは装飾の概念とほとんどイコールの関係で、「祈り」や「祀り」に通じるもののように感じています。たとえば、なぜ刀に刻印を付けたり、柄の部分に美しい装飾を施すのか。あるいは、なぜピストルに彫刻をするのか。それはたぶん人を殺す道具だからこそ、祈りを込める必要があったのではないかと思うのです。刀を打つとき、身を清めて白い装束を身につけるのは、これからつくる刀によって人が殺められるだろうということを考えるからでしょう。すると当然そこに祈りというものが登場してくるのではないかと思うのです。だから、祈り、祀り、もっと言えば「あそび」という無関係に見える概念が、装飾も含む美の重要なキーワードなのではないかと近頃感じています。

―― 今、キーワードに上がった「あそび」という言葉が気になりました。その部分についてもう少し、美や装飾とからめてご説明いただけますか。

黒川 大工道具にカンナというものがありますが、ヨーロッパのカンナは歯の上のところに丸い金属の握りがあって、手の下にピッタリと当ててグーッと押して切ります。でも、日本はカチカチの矩形の角が立ったもので引くのです。それはおそらく、ヨーロッパは硬い木が中心だったからではないかと思います。

そもそも人間の体は、骨がコンプレッション材で、筋肉がテンション材になっています。つまり、骨はコンプレッションしかはたらいていないので、テンション材の筋肉で調子をとらなければ立つこともできないという構造なのです。そんな不安定な体を使って硬い木を削るには、人間と道具はぴったり一致させたほうがいい。ところが日本のように、やわらかい杉やひのきを使う場合、ひじょうに精密でデリケートな「操作」が必要になるので、骨ではなく筋肉を使わなければなりません。だから日本のカンナは押すのではなく引くかたちになったのだと思います。また「操作」とは、カタチが違うからこそできるものです。道具と体がぴったり一体化していては、道具を操作することはできませんよね。このような人体の構造、手、カンナの微妙な関係性を「あそび」と言っているのです。

同様にクルマのハンドルのあそびも、人間がハンドルを操作するという行為とメカニズムの間をつなぐために設けられています。つまり、理詰めのものをつなぐあいまいな余白、「間(ま)」のようなものを「あそび」と言っているのではないかなと。このような不合理で意味もない、さまざまなあそびが散りばめられているのが、人間社会なのではないかと僕は感じています。

以上

HEARING & REPORT

どうなっているの?

この人たちのデザインアーカイブ

What's the deal? Design archive of these people

プロダクトデザイナー

水之江 忠臣 1921年生まれ*

近藤 昭作 1927年生まれ

水戸岡 鋭治 1947年生まれ

宮城 壮太郎 1951年生まれ*

グラフィックデザイナー

原 弘 1903年生まれ*

福田 繁雄 1932年生まれ*

石岡 瑛子 1938年生まれ*

井上 嗣也 1947年生まれ

インテリアデザイナー

杉本 貴志 1945年生まれ*

北岡 節男 1946年生まれ*

テキスタイルデザイナー

CI

家具職人

デザインミュージアム・デザイン機関

調査対象については変更する可能性もあります。

調査対象(個人)は、2006年朝日新聞社刊『ニッポンをデザインしてきた巨匠たち』を参照し、すでに死去されている方などを含め選定しています。

*は死去されている方です。

FORMAT MAKING

作品や資料をどのようにアーカイブすればよいか?

共有することを目的とする

How do I archive my work and materials?

デザインミュージアム・デザイン機関

宇都宮美術館

国立近代美術館工芸館

WORKSHOP

仕事場訪問ワークショップ