日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

真野善一

インダストリアルデザイナー

インタビュー:2025年5月8日 14:00~16:00

取材場所:Panasonic Design Kyoto

取材先:植松豊行さん 臼井重雄さん

インタビュアー:関 康子

ライティング:関 康子

PROFILE

プロフィール

真野善一 まの よしかず

インダストリアルデザイナー

1916 神奈川県横須賀市生まれ

1939 東京高等工芸学校工芸図案科卒業

商工省陶磁器試験所(京都)入所、輸出陶磁器のデザインに従事

兵役に就く

1942 髙島屋東京支店設計部、家具デザインに従事(~43)

1945 香蘭社入社、陶磁器デザインに従事

1950 東京高等工芸学校教授、千葉大学工学部講師

1951 松下電器産業入社

宣伝部製品意匠課課長、中央研究所意匠部長、意匠センター所長を歴任

1957 毎日デザイン賞産業賞

1960 第12回ミラノトリエンナーレ金賞

1976 藍綬褒章叙勲

1977 松下電器産業退社

武蔵野美術大学造形学部工芸工業デザイン学科教授

2003 逝去

Description

概要

「これからはデザインの時代だ」。松下電器産業(現パナソニック)の創業者にして経営の神様と言われた松下幸之助は、1951年のアメリカ視察でデザインの重要性を認識し、このように発言したと言われている。松下はさっそく社内宣伝部に製品意匠課を設置し、宣伝部長を務めていた竹岡リョウー(東京高等工芸大学で真野と同窓だった)の紹介を得て、当時千葉大学で教鞭を執っていた真野善一を課長として招聘した。真野は千葉大の講師に着任したばかりだったため、松下自らが学長に挨拶に出向いたとも言われている。

三顧の礼を持って松下に迎えられた真野はさっそく、ラジオ、テレビ受像機、扇風機、冷蔵庫などのプロダクトデザインに取りかかり、1955年までに183件もの意匠登録を申請したと記録が残されている。一方で若手デザイナーの育成にも熱心で、後には彼らとの連名で意匠登録を行っている。こうして真野は、日本初のインハウスデザイナー、デザイン部門長として、プロダクトデザイン、人材育成、組織運営など、多面的な実践を通して松下デザインの整備にあたった。1957年には「真野善一氏を中心とした松下のインダストリアルデザイングループとその作品」に対して第3回毎日デザイン賞産業賞を授与され、真野を中心とした松下デザインが広く世間に評価されたのだ。その後、真野は日本インダストリアルデザイナー協会理事長、武蔵野美術大学教授など、日本のデザイン界の発展に大いに寄与したのだった。

現在、日本の、特にインダストリアルデザインの大半はインハウスデザイナーによって生み出されている。彼らの多くは企業やブランドの下に集約されてしまうアノニマスな存在だが、そのデザインの質と量は圧倒的である。日本のインハウスデザインの黎明期から発展期を生きた真野善一は、企業とデザインの理想的な関係を考え続け、また日本製品が世界的に評価されるに至るデザイン地盤を整えた。本調査はフリーランスデザイナーを対象としているが、真野の足跡をたどることは、日本の特にインダストリアルデザインのアーカイブとして欠かすことはできない。

今回は元パナソニックデザイン社社長の植松豊行さん、現在のパナソニックホールディングスの執行役員 デザイン担当の臼井重雄さんから、「真野と松下デザイン」を軸に、アーカイブとしての真野イズムの継承、松下(パナソニック)デザインDNAについてお話を伺った。

Masterpiece

代表作

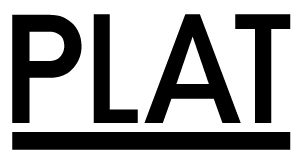

主な作品

電気ポット C5-421(1952)

テレビ受信機 17K-531(1952)

ラジオ DX-35型(1953)

小型扇風機(1953)

ジュースミキサー(1953)

ランタン単一乾電池2個用(1954)

電気冷蔵庫 NR-33 (1958)

アートワーク、木のとり「からす」(1960)

主な著書

『木のとり-発想と造型-』日本文教出版(1974)

Interview

インタビュー

「未来を丁寧に創りつづける」。

この言葉に込めたクラフトマンシップが真野イズムである。

真野善一との出会い

ー 本日は、元パナソニックデザイン社社長の植松豊行さんと、現在のパナソニックグループのデザインを統括するパナソニック ホールディングス執行役員の臼井重雄さんから、日本の電機メーカーではほぼ初のインハウスデザイン部門を確立された真野善一さんについてお話を伺います。最初に、真野さんご自身から薫陶を受けた植松さんから、初めての出会いと人物像についてお話をいただきたく。

植松 私は生前の真野さんを知る数少ない人物の一人だろうと思います。私が真野さんに初めてお会いしたのは、1970年3月、当時の松下電器産業(以下松下)の意匠センターで、今でいうインターシップで2週間ほどお世話になったときでした。当時はインターンシップという制度はなかったので「学外実習で受け入れてほしい」と手紙を出したところ、「どうぞ、来てください」と返事をいただきました。最初は私一人だったので真野さんが所長を務めていた意匠センターで受け入れていただき、デザインの現場を体感しながら材料研究会などに参加しました。そして真野さんは終業時間になると夕食に誘ってくださって、デザインのこと、デザイナーという職能についてざっくばらんに話してくれて、それがとても印象に残っています。しばらくしたら千葉大学の学生が2人合流したので、当時最先端だった茨木市のテレビ本部のデザイン部に移動して「あなたが欲しいテレビ」という課題でデザインからプレゼンまでの流れをご教示いただきました。私はイタリアのルドルフォ・ボネット*1やマリオ・ベリーニ*2風のスケッチを描いた記憶があります。

*1 1929-1991、イタリアのデザイナー、家具、電気製品など幅広い製品をデザイン。ゴールデンコンパス賞を8度受賞

*2 1935- イタリアの建築家、デザイナー、オリベッティ、カッシーナで名品を多くデザイン。日本では東京デザインセンター(五反田)などの建築で知られる。

ー 真野さんご自身が学生の植松さんを夕食に誘ってくださるって、貴重な経験でしたね。

植松 私は武蔵野美術大学で、真野さんは千葉大学で同じ豊口克平先生から学びましたので、お話を伺いながら繋がりを感じました。それから、意匠センター所長の立場から、あるべきデザインやご自身の立ち位置に関していささか苦悶されているように、お話の端々からお見受けいたしました。

ー 具体的にはどんなことですか?

植松 今から思うと、真野さんのデザイン哲学は母校である千葉大学のデザイン思想、つまりバウハウスやウルム造形大学が志向していた「Form Follows Function=形態は機能に従う」や「Less is More=より少ないことはより豊かである」に沿っていたのだと思います。「Form Follows Function」はもともとアメリカの建築家ルイス・サリバンの言葉で、モダンデザインの基底となっています。私が真野さんと出会った1970年頃の松下は事業部制を敷いていて、テレビなどの主力商品は各事業部のデザイン部でデザインされており、真野さんが所長を務めていた意匠センターは主力製品のデザインからは少し距離があったようでした。つまり当時は事業部主体の売れるデザインが優先されていて、真野さんのデザイン思想をそのまま生かせる環境ではなかったのだろうと推測します。けれどいろいろなお話を聞きながら、しっかりしたデザイン哲学をお持ちの方が松下のデザインを統括されているのだと理解しました。

ー 植松さんはインターンシップを経て、そのまま松下に入社されたのですか?

植松 面接を受けて内定をもらいました。翌1971年に入社して最初の配属先は花形だったテレビ本部でインターンシップと同じ部署でした。

ー すると、意匠センターの真野さんとは少し距離があったということですか?

植松 真野さんは私の直接の上司ではなかったけど、接点はありました。ひとつは真野さんが主宰する「鳥の造形訓練」で、松下を退社された後もしばらく続けておられた。松下のデザイナーなら誰もが経験するものでした。

ー 造形訓練の主旨は、真野さんの著書『木のとり』に以下のように記述されていますね。そこからはインハウスデザイナーたちが日々のルーティンワークから一時離れて、純粋に造形に打ち込むことの再発見を促しているように思います。

「(入社して以降、)デザイン理論や製造法などに対しては、各種の手段を通じて勉強の機会があるが、造形力の訓練などは学校を出てからはまず機会がないし、製品のデザインの場合は、その製品の用途からくる形態とか、技術的な内部機構からくる制約とか、製造上の条件からくる要素とかにがんじがらめにされるし、先輩などの仕事を流用して(中略)あたかも全造形を自分で仕上げたかのように錯覚していたかもしれない。鳥を自由に木でつくってみて、若いデザイナーたちはがくぜんとしたはずである。こうして1年間、毎月2回ぐらいずつ<とり>の造形訓練を行ったのである。」 真野善一(『木のとり』日本文協出版、昭和49年刊より抜粋)

「鳥を扱っての造形訓練はみごとである。真野さんは壁際によりかからせる要領で鳥によらせて造形訓練を、といっているが、鳥をよく観ることによって、そしてつくることによって、若いデザイナーたちがどれ程多くの造形力を身につけたかは、容易に想像できる。(中略)こういう訓練から得られた造形力は、日々の生活の中で、あるいはデザインの中で、一つ一つの造形処理に生かされてくるだろう」 小池岩太郎(同上)

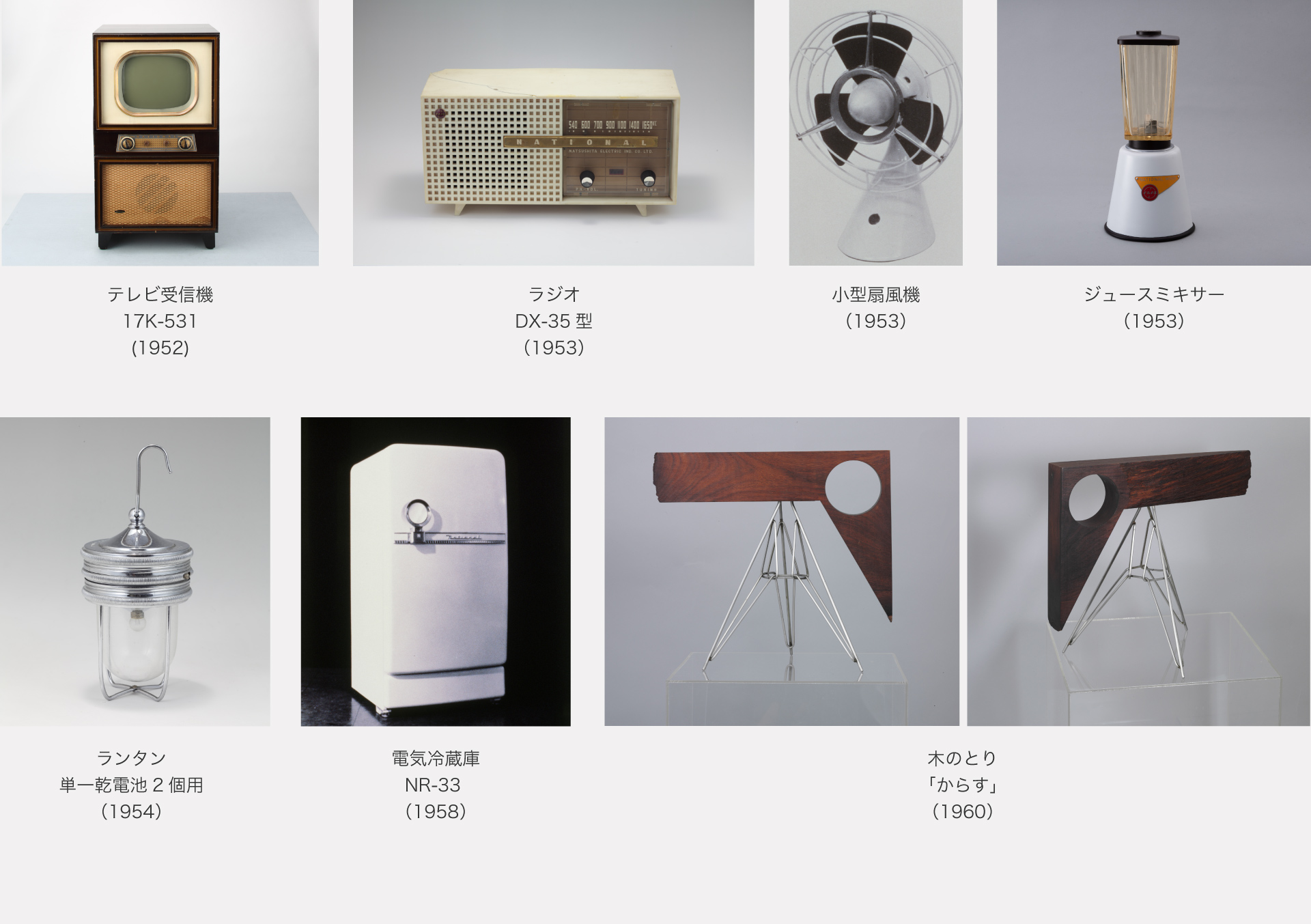

制作に取り組む真野 (『木のとり』から)

植松 この造形訓練のテーマは年によって変わったらしいのですが、私が印象的なのは「ナショナル鳥、ホンダ鳥、ブラウン鳥」という課題で、受講者には任意のサイズのウレタンフォームが与えられて3社それぞれをイメージした鳥を造形しました。真野さんがこの3社を選んだ背景には各社のデザイン哲学が、例えばナショナルは安定、ホンダはアグレッシブ、ブラウンはコンセプチュアルというように表象化しやすかったからだと思います。私は、ホンダとナショナルという日本のブランドのなかにあえてブラウンを入れたところに真野さんの狙いがあったのだと考えています。

ー どんな狙いだったのでしょうか?

植松 あくまで私の想像ですが、当時ブラウンのデザインのトップはディーター・ラムスでした。彼は1932年生まれ、ヴィースバーデン製作技術学校を出てから建築事務所を経てブラウンに入社して、1961から1995年まで長期にわたってデザインディレクターとして君臨し、その間ウルム造形大学で教鞭を執ったこともありました。ラムスの統括下にあったブラウンのデザイン理念は「Less but Better=より少ないことはより豊かである」で、バウハウスやウルムの思想とも通底するミニマルな機能美を目指していました。ラムスのデザインに感銘したアップルのスティーブ・ジョブスが同社のデザインランゲージに取り入れたことは知られています。真野さんは「ラムス=ブラウンの哲学」を評価しながらも、松下のデザイントップとしては「単にシンプルにすれば良いのではない、そこには松下としての審美眼と造形力が必要だ」と、この造形訓練を通して伝えたかったのだと思います。真野さんは造形の良し悪しではなく、各デザイナーが自分の実力や思考を認識し、再考する機会になることを狙っていたのです。

ー この訓練はいつのタイミングで実施されたのですか?

植松 不定期だったと思います。私は入社して3年目、主任になる時期とか、社内で立場が変わるタイミングで3回くらい参加した記憶があります。

ー 臼井さんはいかがですか?

臼井 僕が入社した1990年代前半には真野さんはすでに退社されていたのですが、特別講師という立場で「鳥の造形訓練」だけは続けておられました。ただ、僕らの頃のテーマは鳥ではなく普通のプロダクトで、完成作品に対して批評をしてくださいました。

ー 心に残る言葉などはありましたか?

臼井 僕が訓練を受けた1990年代の松下のデザイン体制は事業部主導で、デザインの良し悪しは商品の品質や正統性の文脈で語られることが多かったのだけれど、真野さんは「美しさ」について真正面から言及されていた。つまり正しさの上位に美しさがあるということ。常に売上とか効率性が求められる我々にとっては、「真善美」や「デザインとは?という真理の探究」という真野さんの視点がとても新鮮でしたし、日常で忘れがちなデザインの原点をつかれたと感じました。当時は武蔵野美術大学の教授だったと思いますが、ベレー帽をかぶっていらして、立ち居振る舞いや佇まいには独特の威厳がおありでした。

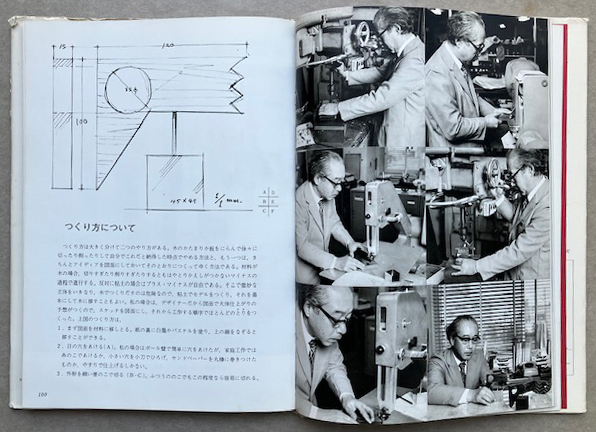

植松 真野さんはぶれることなく「造型の美とは」という基本の大切さを説いてくれましたね。僕の頃は筆でスケッチを描くのだけど、そのラインがとてもきれいで、優れたデザイナーだとすぐにわかりました。この造型訓練ではデザインの良し悪しではなく、納得いくまでラインを描き造形する過程こそが大切なのだとおっしゃっていた。素材はローズウッドが多くて、木を割ったり削ったりして自然にできた形を活かしていかに鳥を造形するかが重要で、そのプロセスで審美眼や洞察力を培うことができたと思います。

真野の流麗なラインによるデザインスケッチ(『木のとり』から)

ー 鳥の造形訓練の成果は今も息づいているということですね。『木のとり』という真野さんの著書の中に「アイディアの発想」と「つくり方について」という章があるのですが、アイデアと創作工程には、1.思い付きで進めるか、2.いろいろな策を試して練り上げるかという二つの進め方が考えられるが、多くの場合、秩序のある展開やアイデアの種類の豊富さでは2.が優れていると記されています。木材や粘土、ウレタンフォームなどのプリミティブな素材から、鳥というシンプルな造形を制作するという研修でデザインの真理の探究を伝えていらしたのですね。

松下における真野善一の立場

ー 真野さんは日本初のインハウスデザイン部門を確立された人物として知られていますが、その経緯について話を進めたいと思います。

植松 一般的に言われているのは、創業者である松下幸之助が1951年のアメリカ視察で商品におけるデザインの重要性を認識し、「これからはデザインの時代だ」ということで、帰国早々に日本初のインハウスデザイン部門の設立を決意、千葉大学の講師であった真野さんをデザイン課長としてスカウトしたということです。

ー 経緯について、松下デザイン30年を記念して出版された『松下のかたち』(1980年刊行)の中で松下幸之助本人が文章を寄せています。

製品づくりの基本は、需要者に喜ばれるものをつくることに尽きると思います。生産者はひたすらこのことに魂を傾注しなければなりません。デザインも、この製品づくりの基本に立って、研究されなければならないと思います。(中略)

戦後、経営再建に乗り出してからのことですが、私は思うところあって、昭和26年1月から3ヵ月間、はじめてアメリカ視察の旅に出かけました。この時、いろいろなことを見聞きしましたが、百貨店などを訪れて、強く印象に残ったことがありました。同じラジオでも、様ざまの種類が並んでいて、機能的にそんなに違いはないにもかかわらず、値段がいろいろ違っていたのです。不思議に思い、たずねてみると、デザインが違うということです。これには、私もハッと思い「デザインにも貴重な価値がある」と非常な感銘を受けました。そこで、帰国した時に、周りの者に「これからはデザインの時代である」と告げ、意匠部門の強化を指示したのでした。

この時に協力してくれたのが、当時千葉大学で工業資料課の講師をしていた真野善一氏(元意匠センター所長、現武蔵野美術大学教授)です。(中略)

いよいよ真のデザインの時代だという感じが致します。製品が訴えてくるもの、いわば製品の心を強く感じさせるもの、この点がデザインを通して見事に表現されている製品こそが需要者に選ばれ、かつ喜ばれる時代になったのではないでしょうか。 (『松下のかたち』(1980年刊行)

ー 植松さんが入社された1971年、真野さんは入社して20年が過ぎていて事業部体制下で意匠センター所長を務めておられた。意匠センターという名称からはプロダクトからブランディングまで、トータルなデザイン施策を統括する部署という印象を持ちますが、実際はそうではなかった。

植松 そうです。1970年代前半、意匠センターはデザイン部をもたない事業部から委託されたデザインや、人材の採用と育成、広報などが主な業務でした。テレビや住設などの事業部は商品企画からデザイン開発、販促や宣伝までを独自に進めていたので、真野さんにとっては主力商品をデザインできないことは不本意だったと思います。

ー 松下には1962年に松下幸之助が主導して設立したインターナショナル工業デザイン(IID)という別会社があって掃除機などのデザインを担っていましたし、デザイン部門が複数存在していたわけですね。

植松 その通りです。幸之助は多様なデザイン部門を持つことによってデザイナーが切磋琢磨し、その環境からお客様に喜んでいただけるより良いデザインが生まれると考えていました。

ー とは言え、事業部制が確立する前、真野さんは松下幸之助の期待に応えて着々とデザイン部門の確立とデザイン向上に勤めていたようですね。真野さんと松下デザインをまとめた『これからはデザインの時代』(増成和敏著、美学出版刊2022年)では以下のように書かれています。

真野が入社した当時の製品意匠課は、真野も含めてデザイナーが3人だけであり、松下電器全社を見てもデザインを担当していた社員はラジオ工場の意匠係にキャビネットデザイン担当として5,6名いるだけでした。そのため、製品意匠課の課長として、真野自ら多くのデザイン開発に関わっています。

真野を中心とした松下電器産業デザイン部門の活動と製品デザインが社会的に評価されたのは、1956年第3回毎日デザイン賞の工業デザイン部門賞の受賞でした。これによって、企業内デザイン部門の存在が広く世界に知られることになりました。(『これからはデザインの時代』より)

植松 伝聞ですが、真野さんが入社する前、主要製品のデザインは松下幸之助自身が直接見ていたようです。その創業者が白羽の矢を立てた人物が真野さんだった。職人気質な方だったという真野さんは与えられた職務を真面目に果たされただろうと想像できます。

ー そうですね。『これからはデザインの時代』からは、入社間もない1950年代前半、真野さんは主力製品であった電気ポット、ジュースミキサー、冷蔵庫、手提電灯、扇風機、運送機器(バス)、蓄電池、ラジオ受信機、レコードプレーヤー用ピックアップ、テレビ受像機などのデザインを自ら手がけ、意匠登録も積極的に行っていた様子が確認できます。

真野は、初期においては自らスケッチを描き、モデルをつくってデザイン開発を行いました。一方で1953年からは真野塾と言われる教育の場を設けて若手デザイナーを育成しました。(中略)

真野自身がデザイナーとして積極的にデザイン開発した次の段階においては、デザイナーの育成、そしてデザイン組織運営に注力したと思われます。(『これからはデザインの時代』より)

松下の成長とともに真野さんの立場は宣伝部製品意匠課課長から中央研究所意匠部長、1973年には本社意匠センター所長と変遷しました。意匠センターは1977年に本社総合デザインセンターと名称が変更されました。このように真野さんは地位を高める一方、事業部制の確立とともにデザイン開発の主軸も事業部に移行してデザインの現場から少し距離ができた。

植松 たしかにインハウスデザイナーの立場や役割は流動的であり、真野さんのデザイン哲学も少しずつ変化したのだと予想します。というのは私が真野さんから直接伺ったデザイン思想はアメリカのレイモンド・ローウィの「MAYA」すなわち「Most Advanced Yet Acceptable=受け入れるか否のギリギリの先進性」でした。Wikipediaによれば「消費者の中に潜む<新しいものの誘惑と未知のものに対する怖れ>との臨界点」とあります。ローウィは1893年生まれ、アメリカのインダストリアルデザイナーのパイオニアであり、まさに「口紅から機関車まで」幅広いデザインで知られ、日本では煙草の「ピース」のパッケージデザインを手がけています。アメリカ流の彼の思想はバウハウスのデザイン哲学とは一線を画していました。

ー 植松さんがそのように考える背景は?

植松 ローウィのMAYAは松下幸之助の思想とも相性が良かったので、真野さんはそこに注目したと僕は考えています。幸之助がデザインに目覚めたのはアメリカでしたし、アメリカ視察でローウィの存在を知った可能性は十分にあります。「Less But Better」を志向すると、当時の松下幸之助の「より良い商品を少しでも多く(提供する)」「お客様が喜んでくれる商品こそが良いデザインである」という思考との整合性がとりづらい。ところがMAYAだとAcceptableだったからそれもグッドデザインだと納得することができた。

ー MAYAは成功したのですか?

植松 真野さんの啓蒙主義と幸之助の現実主義を融合した松下製品は、他社よりも少し高額だったけれど品質が高かったので良く売れました。僕の入社当時はトヨタ、松下、資生堂の製品が品質保証の基準と言われていたほどです。それが幸之助と真野さんの功績だと思います。

ー 先ほどの「鳥の造形訓練」もそうですが、真野さんは人材の採用や育成を担っていらしたのですよね?

植松 事業部制が敷かれてからは真野さん自身がデザインする機会が減ったけど、事業部に配置されたデザイナーは真野さんの下で学んだ人たちばかりだったから、当然彼のデザイン哲学の影響下にあって真野イズムは継承されることになった。ただ松下の場合は、いろんな意味で松下幸之助が偉大すぎたため、デザインのトップとは言え、真野さんがその実力を十二分に発揮できたかは意見が分かれると思います。

松下デザインからパナソニックデザインへ

ー 松下電器産業は2008年に社名をパナソニックに変更し、それまでの「ナショナル」から「パナソニック」プランドに統一しました。現在パナソニックグループのデザイン部門を統括されている臼井さんは、真野さんの遺産についてどうお考えですか?

臼井 僕は植松さんよりも20年ほど遅れて1990年の入社、真野さんはすでに退社されていました。けれど入社3年目に「鳥の造形訓練」で初めてお会いし、真野さんとの直接の接点はそのくらいです。植松さんは僕のインターンシップの配置先だったテレビ事業部の部長だったので、僕にとって初上司でいらっしゃる。

ー 臼井さん世代の方は真野イズムを意識するような場面はあったのでしょうか?

臼井 僕らの時代は「家電の松下」から「エレクトロニクスの松下」へ、さらに「パナソニック」へと目まぐるしく変化した時期だったので、デザインもエレクトロニクスという目に見えない技術をいかに視覚化するかに重点が移っていました。真野さんとは造形訓練をご一緒して、我々とは違う風景、つまり形の本質や美しさを見ておられるとわかりました。それを真野イズムというのであれば、現在のパナソニックデザインにも息づいています。

ー デザインマネジメントという視点ではいかがですか?

植松 真野さんは、出社がいつも午後だったとか会社員としては良くない評判も聞くけど、デザイナーとして評価されていたのは確かです。なぜなら、会社に来なくても首にならなかったんだから。(笑)マネジメントという視点では、真野さんは松下幸之助から造形力を買われてデザイナーとして直接スカウトされた人なんだから、マネジメント能力まで期待されていたのかは疑問です。もし彼にマネジメントまでも望むなら、彼の言葉を翻訳して人事部や経営企画部と上手に付き合える人材や体制が必要だったと思います。

ー とは言え、真野さんは1960年~65年にかけて『NATIONAL DESIGN NEWS』『NATIONAL DESIGN』という社内デザイン機関誌を発行して、「若いデザイナーの悩み」「意匠部の組織変更について!」「今年のデザイン目標」などのタイトルで文章を寄せ、座談会で意見を交わすなどインハウスデザイナーたちとの対話を試みていました。また「鳥の造形訓練」に加えて新人デザイナー向けの「真野教室」なども主宰されていたようです。 そして、真野さんができなかったデザイン組織の一元化は、2001年にパナソニックデザイン社が設立され、植松さんが社長に就任したことでようやく実現しました。

植松 事業部主導の松下のデザイン体制が変わったのは真野さんが退社されてずいぶん後のことです。2000年に中村邦夫社長が就任し、大改革の一端として2002年にパナソニックデザイン社が創設され私が社長になったときです。中村社長はITの発達などで時代が様変わりするなかで、「超:製造業」「破壊と創造」を謳って松下の大改革を決行、そのひとつがデザイン部門でした。つまり経営側は松下ブランドの強化を図るためにパナソニックデザイン社を設立してデザイン部門の一元化を図り、事業部をまたいで横断的な製品デザインを行うことになった。もちろん旧体制との確執もあって「松下は事業部制が基本なのに事業部にデザインの決定権がないとはなんたることか」と叱咤される方々もいました。

ー デザイン組織の変化はパナソニックデザインに何をもたらしましたか?

植松 2001年にデザイン組織の在り方が180度変わって、組織上デザインの決定権は事業部長から中村社長に移りました。その背景にはパナソニックデザイン社の社長である私に対するエンパワメントがありました。

臼井 僕はその頃、テレビ事業部から電化本部に異動していました。デザイン部門での中村改革の目玉は年2回の「V商品*(メイン商品)」の社長プレゼンが導入されたことでした。これは事前に植松さんがチェックしたV商品を本社の講堂に持ち込んで、デザイン担当者が直接中村社長と事業部長にプレゼンし、その場で製品化するか否かが決定するという会議で、現場は緊張感に満ちていました。実際には選考を勝ち抜いたV商品のプレゼンだったので、NOはほとんどありませんでした。だけどプレゼンの前夜にダメ出しが入って徹夜で作業をすることもあって、今では大問題になりますが、当時は集中力と高揚感で乗り越えていましたね。

*V商品とは、主戦場(ボリュームゾーン)でシェア1位を実現し、経営に大きく貢献することを義務付けられた製品。2002年度(2003年3月期)に同社はこれらのV商品を次々と市場に投入し、シェアを向上させていった。例えば、DVDレコーダーはシェア50%を獲得し、デジタルビデオカメラのシェアは7~8ポイント上昇、電子レンジや掃除機はシェアを5ポイント以上アップさせている。

ー 1980年代のソニーでも黒木靖夫さんと渡辺英夫さん時代に、当時のトップである井深大さんと盛田昭夫さん、大賀典雄さんに対して、担当者が直接デザインをプレゼンする会があったと聞きましたが。

植松 私は渡辺さんと親しかったからその話は聞いたことがあるけど、ソニーを意識したことはなかったですね。重要なV商品デザイン検討会での社長プレゼンは、基本的には担当者が行いました。現在、パナソニックはホールディングス体制へと変化してV商品プレゼンはなくなったけど、臼井さんがデザイン担当の執行役員になって、担当者によるプレゼンの実施など頑張っておられます。

臼井 僕はパナソニック ホールディングスのデザイン担当の執行役員として、パナソニックグループのデザイン全般を見ています。我々が対象とするデザイン領域は、プロダクト、サービス、ソリューション、ユーザーエクスペリエンス、マーケティングコミュニケーション、ブランド・コミュニケーション、R&D、未来構想まで多岐にわたります。そこには「パナソニックとは何か」という想いがあります。

ー 現在のデザインフィロソフィーである「Future Craft」は、常に未来を見据え、丁寧に創りつづける(または「未来を丁寧に創りつづける」)ということですが、真野イズムと関係がありますか?

臼井 この言葉は植松さんの後任だったデザイン戦略室長の根岸豊さんによるものです。その後に僕が引き継ぎ、言葉は同じですが意味するところを少し変えました。それは「人の思いを察し、場に馴染み、時に順応していくこと 未来を丁寧に創りつづける それがパナソニックデザイン」と言うことです。「未来を丁寧に創りつづける」という言葉に込めたクラフトマンシップが真野イズムに通じているのではないかと考えます。

ー クラフトという言葉からは手触り感とか手仕事のような身体性の大切さを感じますが。

臼井 たしかにそうですね。真野さんから植松さん、そして我々へと脈々と受け継がれているのは、頭と手の両方で考えることです。真野さんの「鳥の造形訓練」がいい例ですが、木材にしろ、ウレタンにしろ、手で削ったり、磨いたりして形づくることの大切さを叩き込まれているので、「Future Craft」という言葉がしっくりくるし、大事にしています。一つひとつを丁寧に創り込む日本の伝統を代表するメーカーとしての心構えですね。

ー 京都にデザインの拠点をつくったことにも、そのこだわりを感じますね。

臼井 10年先までなら東京でいいけど、100年先を考えるなら京都だよね、と。松下幸之助は、商売は大阪で考え、会社や社会を構想するときは京都で考えたと言われています。出版社のPHP研究所も京都につくりました。ちなみにPHPとは「Peace and Happiness through Prosperity (繁栄によって平和と幸福を)」の頭文字です。加えて京都は大学や研究機関も多く文化庁も移転してきたし、まさに日本の伝統と文化の集積地であり、上質な暮らしができる地域でもあります。京都では100年はひよっこです。このような流れからもパナソニックデザインの拠点が京都にあることには価値があり、パナソニックの100周年にあたる2018年にオープンできたことは幸せでした。

パナソニックデザインの現在と未来

ー パナソニックデザインの現在と未来について、どのようにお考えですか?

臼井 最近のデザイン界では「ユーザーエクスペリエンス」や「サスティナビリティ」が主要なテーマになっていますが、これらのテーマは当社創業以来一貫して取り組んできていることです。時代によって「マンマシンインターフェイス」「ユーザビリティ」とかいろいろな言葉が発明されているにすぎない、要はお客様の体験をいかに豊かにするかということでデザインの本質は変わることはありません。

植松 根本は同じで、お客様に喜んでいただくこと。それは単なる表層的な見栄えではなく、見えない部分にも目を配る、お金をかける、そういうことをきちんとする会社であり続けるということです。

臼井 植松さんの言葉で心に残っているのが「売れて、儲かって、イメージが上がる」ですが、それを実現するにはプロダクトだけではなくてブランディングやコミュニケーションも大切で、デザイン部門の管轄が広がるとコントロールしやすくなりました。

植松 「売れて、儲かって、イメージが上がる」というのは、真野さんのフィロソフィーを僕なりに一般語に翻訳したものです。当たり前だけど、事業部の人に対してはデザインの正論よりも「売れて、儲かって、イメージ上がるヨ」と言ったほうが通りやすいでしょう。

ー 先ほど臼井さんはおっしゃっていましたが、パナソニックグループはもはやエレクトリックの領域を超え、デザインの対象もソリューションとかシステムなど不可視の領域にも踏み込んでいる。そうなると家電時代の「造形の美」である真野イズムをどのように反映されるんでしょうか?

臼井 ツールやスキルはもちろん変わりましたが、当社のデザイナーが大切にしていることはずーっとつながっていると思う。例えば植松さんの「売れて、儲かって、イメージが上がる」と現在の「未来を丁寧に創りつづける」は、もともと真野さんが言っていたことを、時代や社会に合わせた表現をしているのであって、新規なことではありません。

ー デザイン思考やデザイン経営についてはどうですか?

臼井 デザイン思考って新しい概念のように言われていますが、思考プロセスなのでデザインだけでなくマネジメントや経営にも応用できるし、今までもやってきたことです。ただ、この言葉によってデザインなんか関係ないと考えていた人たちが同じ土壌に上ったという点は評価しています。

ー 近年は、MUJIやニトリなどの流通主導で家電製品のファスト化のような動きが顕在化しています。こういう動きに対して臼井さんはどうお考えですか?

臼井 もちろん現状を厳しく見ています。だけど品質やアフターサービス、歴史がしっかりある、という点で差別化できているという自負はあります。わかってくださるお客様は多いのだと。ただ、それに甘んじていてはいけない。パナソニックの企業文化や製品の優位性をお客様にご理解いただくために、こちらもしっかりお伝えしていかなければならない。だからこそ、デザイナーが主導権をもってコミュニケーションやブランディングにも関わることが大切で、ストーリーテリング的なSNS発信などの手法も積極的に取り入れています。

僕らはお客様第一なので、時代の変化とともにお客様の要求に応えるかたちで組織や体制も変化していくのは当然のことと思います。

ー 最近、パナソニックのデザインはスマートで美しいなあと感じます。

臼井 ありがとうございます。実は今のようなデザインは前から提案していました。ただ時代背景としても店頭で一番目立つことが求められる時代が長らくありました。最近はそういうことをやめて、以前なら「目立たないからボツ」となっていたデザインを商品化できるようになった。つまり真野イズム的なグッドデザインの鉱脈をようやく活かせるようになったということです。

植松 そう。だから事業部主導かデザインの一元化か、二項対立のように行ったり来たりするわけです。

臼井 そうですね。以前は「海外製品のようなカラフルな掃除機をつくれ」と言われ、一方で我々独自で白いシンプルな掃除機をつくったら、こっちの方が売れたとか。そういう当たり前のことを繰り返して今に至っています。

パナソニックデザイン、真野さんのアーカイブについて

ー さて、最後に真野さんのデザインも含めて、パナソニックデザインの製品やアーカイブの現状について伺いたく。

臼井 当社ではデザイン部門が直接アーカイブするのではなく、ブランド・コミュニケーション部門にてパナソニックグループの歴史資産管理を担当する「歴史文化コミュニケーション室」が行っています。ここで保管している一部を、門真市にある「パナソニックミュージアム」で展示しています。ただ、エポックデザインなどの収蔵品はデザイン部門で選択、整理してミュージアムに届けています。また2022年に開館した大阪中之島美術館では、関西に拠点のある企業の「インダストリアルデザイン・アーカイブズ研究プロジェクト」(IDAP)が進んでいるので資料を寄贈したり、ネットワークを組んでコレクションの貸し出しなどを行っています。パナソニックグループには幸いにもミュージアムがあるので、彼らと連携しながら進めていきたいと考えています。

ー 門真のパナソニックミュージアムは伺いましたが、内容が充実していましたね。

パナソニックミュージアムのデザイン展示部分、歴代のエポック製品がコレクションされている。

植松 実際に物を保管することは難しいのでデジタルアーカイブにするという方法もありますね。捨てられるならせめて三面図、スケッチくらいはデジタル化して残してほしい。中村改革以前はテレビも映る状態で保管していたんだけど、改革のタイミングで半分以上破棄せざるを得ませんでした。家電製品は場所だけでなく動態保存しなければならずメンテナンスの費用もかかります。

ー 日本初のインハウスデザイン部門がどのようにできたのか、真野さんの足跡などもぜひアーカイブとして残してほしいですね。

植松 そういう意味では、真野さんの「鳥の造形訓練」なども重要なアーカイブですよね。『木のとり』という本になっているけど、鳥のオブジェやスケッチなどは整理保管してほしいですね。

ー 1960年から90年代の日本は家電デザインの先進国だったので、それらのアーカイブはとても重要です。臼井さんはアーカイブをデザイン開発やデザイン教育に活用することについて、どうお考えですか?

臼井 パナソニックグループの社員は折々にミュージアムや歴史館を訪れています。僕も時々行きますが、悩んでいる社員が幸之助の音声メッセージに聞きいっていたりしていますね。そういう意味で、原点に帰れるアーカイブや資料はとても貴重です。

ー アーカイブの活かし方をどうお考えですか?

臼井 今AIなどの技術がどんどん進んでいますが、お客様視点で見ると、本当にお客様の生活が豊かになっているのだろうかという話になります。例えば、AIなどのハイテク技術は日々進化しますが、住宅や家具、クルマのデザインは本当に良くなっているのだろうか? 家具などはむしろ昔の方がいい材料で丁寧にしっかりつくってあって、100年の経年変化によって魅力が増します。クルマも昔と今のポルシェのどちらが欲しい?と聞かれたら、僕は昔のポルシェがいい。シトロエンも然りです。

つまり、テクノロジーは進歩しているけど、デザインはどうなのか? ラインやボリューム感、質感などの造形美はどうなのだろうか? 単に消費しているだけなのではないか?と。これはいろいろな場面で必ず出てくる話題です。未来を描くことは必須ですが、過去の良いところを振り返りながら未来を見ることも大切です。そういう意味では、我々はアーカイブから学ぶという発想が抜けていたかもしれないと反省しています。今日、真野さんの足跡を振り返ってみて、近年は思考が短期的だったり、コスト、生産性、効率にシフトしすぎているのかと改めて思いました。

植松 時代が移っても、真野イズムというか真野善一のデザイン哲学という指標があれば、パナソニックデザインの一貫性は保てるでしょう。真野さんは経営や組織のなかで悶々とされることもあっただろうけど、彼がパナソニックデザインに果たした功績は今につながっています。ありがとうございました。真野さん。

ー 最後に一言ずつお願いします。

臼井 会社の体制が変わっても、真野イズムは継承されていくものと考えます。現在はテクノロジーが発達した分、人との対話、その人の生き様や背中を見て学ぶことが難しくなってきていますが、基本は人から人への伝承です。僕も若いときにわからなかった言葉が今この立場になってようやく理解できるようになった。そんな言葉や振る舞いを紡いでいきたいと考えるようになりました。真野さんから始まったバトンはつなげていきます。

植松 パナソニックデザインは創業者松下幸之助の進取の気性から、日本初のデザイン部を生んだ企業としてここまで来ています。社会や時代、技術や経営は代わっても「不易流行」を基盤に、頑張ってほしいです。

ー 顧客の立場で、パナソニックデザインの真野イズムのPASS the BATONを見守りたいと思います。貴重なお話をありがとうございました。

パナソニックデザインのアーカイブの所在

パナソニックミュージアム

https://holdings.panasonic/jp/corporate/about/history/panasonic-museum.html