日本のデザインアーカイブ実態調査

DESIGN ARCHIVE

Designers & Creators

山城隆一

グラフィックデザイナー

インタビュー:2025年4月23日 13:30〜16:00

場所:コミュニケーション・アーツ・R

取材先:吉田 毎さん

インタビュアー:関 康子、浦川愛亜

ライティング:浦川愛亜

PROFILE

プロフィール

山城隆一 やましろ りゅういち

グラフィックデザイナー

1920年 大阪府生まれ

1939年 大阪市立工芸高校図案課卒業後、阪急電鉄、阪急百貨店宣伝部勤務

1953年 東京髙島屋宣伝部顧問を務める

1955年 日本宣伝美術会の主要メンバーによる「グラフィック'55」展に参加

1956年 フリーとして活動

1958年 戦後初となるブリュッセル万国博覧会で日本館のアートディレクターを担う

1960年 日本デザインセンター設立に参加

1969年 「コラージュ’69」展でコラージュ作品を発表

1972年 日本デザインセンター退職、猫のイラストを初めて描く

1973年 コミュニケーション・アーツ・R設立

80年代より猫をモチーフに多くの展覧会を開催

1985年 国際科学技術博覧会(科学万博つくば‘85)のアートディレクターを担当

紫綬勲章受章

1993年 勲四等旭日小綬章受章

1996年 郵政省「ふみの日」切手に採用

1997年 逝去

[役職]東京アートディレクターズクラブ評議員、日本デザイナーズ協会会員、東京イラストレーターズ・ソサエティ相談役など

[そのほかの受賞歴]朝日広告賞(1953、1954年)、毎日産業デザイン賞、チェコ国際ビエンナーレ入賞など

[所蔵作品]NY近代美術館、アムステルダムステデリック美術館、富山県立近代美術館(現・富山県美術館)など

Description

概要

山城隆一は大正時代に生まれ、戦前から活動を始め、日本のグラフィックデザインの黎明期に活躍した一人である。青年期にグラフィックデザイナーで画家の山口正城に師事し、詩や太宰治作品に傾倒して詩人を目指した時期もあった。大阪市立工芸学校図案科に入学してデザインと出合い、卒業後に大阪三越、阪急、髙島屋などの百貨店で商業広告に携わる。1951年に設立された日本宣伝美術会に所属し、1959年には原弘や亀倉雄策らと日本デザインセンターの設立に参加して、東芝やアサヒビール、旭化成、野村証券、トヨタなどの企業広告を手がけた。

それまで商業広告や企業広告を手がけていた山城だったが、1969年に古い切手を用いて制作したコラージュ作品を発表して新たな世界の扉を開いた。その当時、「70年代を境として広告表現は大きな転換期にあった」と、コピーライターの澤口敏夫が山城について書いた著書『猫がいて幸せ』(マガジンハウス、1995)に記している。「それまでの商品性をアピールするものから、時代感覚を訴える共感広告のようなものに変わろうとしていた」。その時代を象徴する出来事に、1970年に全共闘が立てこもった東大安田講堂が滑落し、それを機に学生運動が沈静化していったことや、一方ではアメリカで起こったウーマンリブという女性解放運動の影響が日本にも波及し、女性の権利意識が高まっていったことなどがある。

そういう時代の変化を敏感に察知したかのように、山城はデザインからイラストへと仕事の軸足を移していく。1972年にフランスのたばこ「ゴロワーズ」のパッケージに白い猫を描いた作品を発表すると、たちまち若い女性を中心に人気を博した。1973年には、日本デザインセンターを退職して、吉田臣、井上嗣也、大下健司とコミュニケーション・アーツ・Rというデザイン会社を設立。80年代以降は、猫のイラストに海外の切手をコラージュした「ネ・コラージュ」作品をつくり、その後のライフワークとなった。

山城にとって猫のイラストは、単に猫が好きとか、趣味の世界ではなく、ひとつのデザイン表現だったといえるのではないか。1972年の個展開催時のことを、山城はこう語っている。「仲間うち以外の、いわゆる行きずりの市井の人たちにも好評であった。(中略)このことが、その後のぼくの創作態度に変化をもたらしたようである。(中略)猫を仲だちにすることによって、僕がつねづね思っていること、考えていること、たとえば(よろこび)とか(やさしさ)とか(かなしみ)とか(いたみ)とか(もろさ)とか(いかり)とか、そういったそこはかとないものを、猫のいる絵を通して、おんなのひと・こどもたちにも届けられるんだという手応えをこの時に知ったのである」(『猫の肖像』求龍堂、1984)。

田中一光は、山城の特に50〜60年代のデザインについて次のように評している。「広告の生活的な表現、言葉の選択に大きく窓を開いた人である。(中略)モダンデザインの理念が沸騰する中で、どこまでも人間的感情を失うことなく、見事に軽やかな発想を提出した。紋切り型の美辞麗句だった広告のコピーを日常的な視点へと解放した人である」(『世界のグラフィックデザイン ggg Books No.30』DNPアートコミュニケーションズ、1997)。

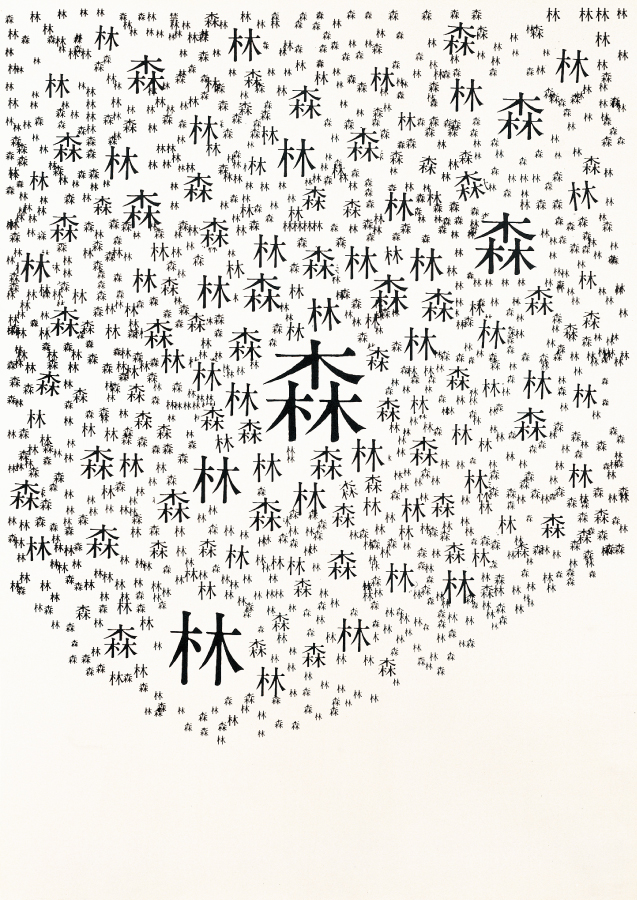

代表作「森・林」の写植文字を切り貼りして制作したポスターや、アクリル絵の具などを使って描いた猫のイラストからは、人の手の温度や、人間的な感情のメッセージが伝わってくる。晩年は、文字や言葉ではなく、猫のイラストを通じて新たなデザイン表現を追い求めていたのかもしれない。

山城のデザインと猫のイラストの両方の仕事をまとめた、「Ryuichi Yamashiro Web Museum」というウェブミュージアムが2024年に公開された。その制作を手がけたコミュニケーション・アーツ・Rの吉田毎さんに、そのウェブサイトの開設の経緯や山城との関係性、山城のアーカイブ資料について聞いた。

Masterpiece

代表作

新聞広告「嫁ぐ日近く…」髙島屋(1954)、広告「カシミロン」旭化成(1958頃)、ポスター「森・林」(1955)、ポスター「1955 3人の会」日比谷公会堂(1955)、ポスター「俳優座/国定忠治」(1958)、「ブリュッセル万国博覧会」(1958)、ポスター「瑛九フォト・デッサン」(1955)、ポスター「日本対ガン協会」(1959)、ポスター「イタリアン・フェア」髙島屋(1955)、「シュツットガルト室内オーケストラ」読売新聞社(1956)、ポスター「原水爆実験即時停止」(1957)、新聞広告「ビールつくり三代」アサヒビール(1960)、新聞広告「パスツール博士に乾杯」アサヒビール(1960)、「おばあちゃま、ユニカラーです」東芝(1967)、ポスター「アンネの日記」(1962)、雑誌表紙『朝日ジャーナル』朝日新聞社(1959〜)、「東京オリンピック芸術部門」東京オリンピック(1964)、雑誌表紙『宣伝会議』宣伝会議(1965)、ポスター「コラージュ69展」(1969)、ポスター「地上に愛する人が何人いますか。」西武百貨店(1969)、ポスター廣済堂出版(1969)、ポスター「モリサワ写植」(1982)、ポスター「ネ・コラージュ 山城隆一個展」(1977)、「猫の肖像」西武百貨店(1984)、個展作品「ねこ」(1988)、ほか

書籍の挿絵

『丘の上の向日葵』山田太一の朝日新聞の連載小説の挿絵(1989)、『挿絵集 丘の上の向日葵』チャクラブックス(1989)、『猫がいて幸せ』澤口敏夫著、マガジンハウス(1995)

著書

『猫の絵本 ネ・コラージュ』新書館(1978)、『猫の肖像』求龍堂(1984)、『こねこねこねこ』三起商行(1988)、『猫の独白』「話の特集」新潮社(1992)、『猫のいる風景』駒草出版 (2019)など

Interview

インタビュー

いつでも誰でも気軽に見ることのできる山城隆一のウェブミュージアム

ウェブサイト立ち上げの経緯

ー ウェブサイト「Ryuichi Yamashiro Web Museum」を拝見しました。とても充実されていますね。なぜ吉田毎さんがこれを制作されたのか、最初に毎さんと山城さんとのご関係からお話いただけますか。

吉田 山城先生が日本デザインセンターを辞められて、1973年にコミュニケーション・アーツ・R(以下、R)という会社を一緒に立ち上げた一人が私の父、吉田臣(しん)でした。共同設立者にはほかに、井上嗣也さん、大下健司さんがいます。当時は六本木に事務所があって、父のほかに2名のスタッフと経理の方、コピーライターの方々のデスクもありました。

1997年に山城先生が亡くなられたあと、Rの代表を父が引き継ぎました。山城先生の作品や資料の管理、展覧会や図録の作品使用や掲載手続きなどは、生前からRで行っていましたので、引き続きRにて管理させていただいております。私は2011年にRに入所しました。その後、2019年に父が急逝したため、経理を手伝っていた母が代表になり、私が作品管理関係のことを引き継ぎました。その後、2025年に母が急逝したため、現在は私一人で運営しています。

ー お父様からご生前に山城さんの資料を引き継いでほしいと言われたのですか。

吉田 いえ、そういうことを言われたことはありません。でも、父は山城先生が亡くなられたあと、残された作品のことをずっと気にしていて、デザイン界に貢献された方なので何とか残さなければ、と母と話をしているのを見たことがあります。作品はどんどん褪色していく一方だったので、父は山城先生がどういう色味を使っていたかおおよそ覚えていたので、あるとき数十枚ほど作品を選んでスキャンし、色補正してデータ化したことがありました。

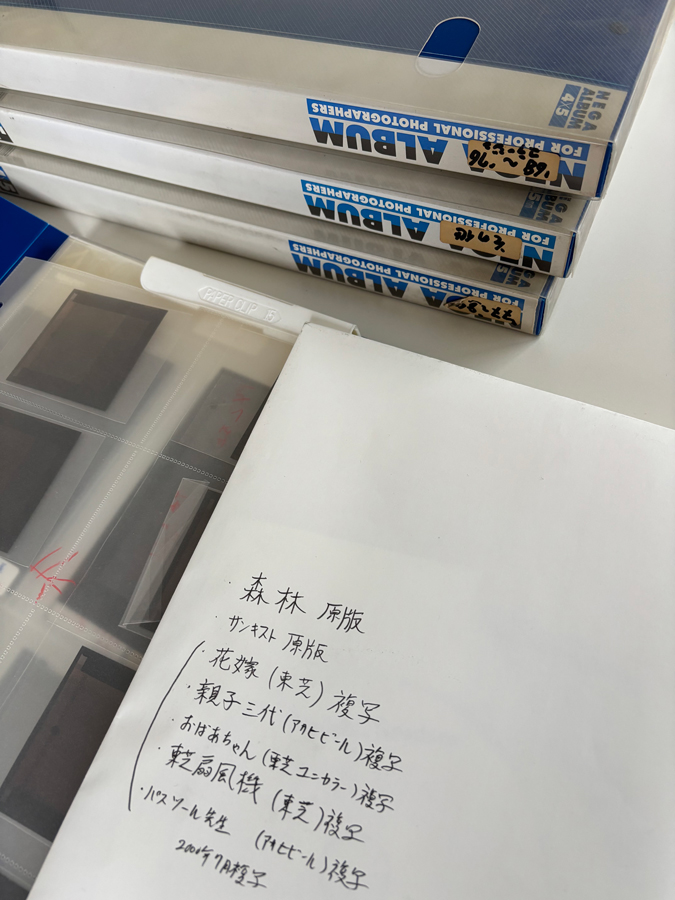

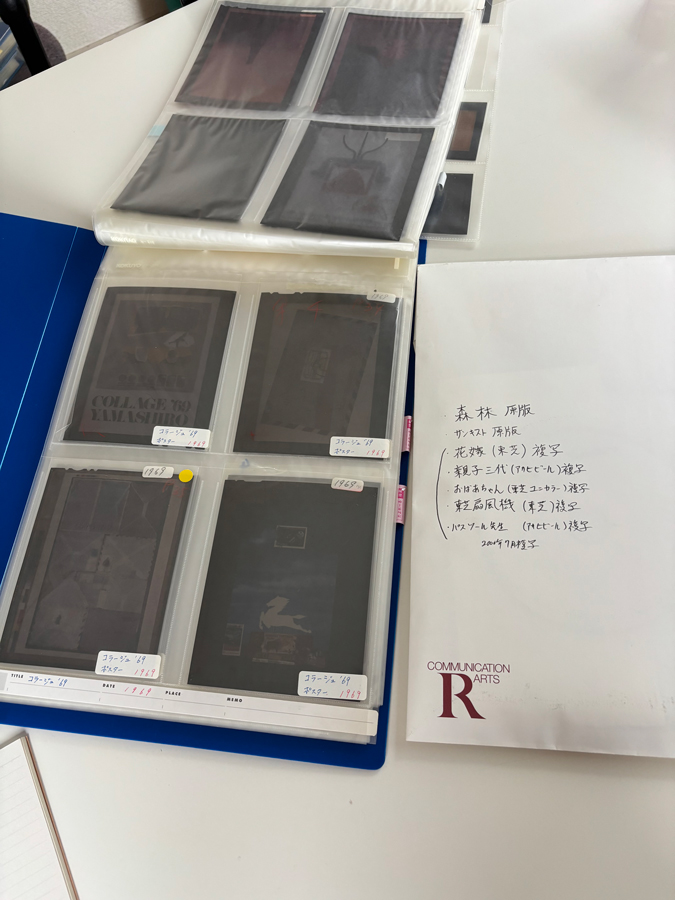

その後、父が亡くなり、このままではもったいない、何かにまとめておいたほうがいいのではないかと思っていました。そこでウェブサイトをつくることを考え、仕事の合間をぬって少しずつ写真をスキャンしていきました。最初に公開するときに200枚くらい閲覧できるようにと目標を立てて作業を進めました。作品の写真はすべてポジフィルムで、こんなふうにファイリングされて残っていました。

山城隆一作品の写真を収めたファイル。

ー 一枚ずつきちんとファイリングされていて、4×5サイズの立派な写真もありますね。

吉田 六本木の事務所には大きな棚があって、そこにポスターを平置きで収納していました。山城先生が亡くなられる前に、事務所を移転するときだったと思うのですが、アシスタントの方が印刷会社の方に頼んでそのポスターを複写していただいたのだと思います。ポスターの数はあまり多くはありません。周囲の方に聞いた限りでは、山城先生は「デザインは消費されるもので残すものではない」とおっしゃって、あまり作品を残すことに執着をもっていなかったようで、何でも処分されていたようです。

ー クラウドファンディングでウェブサイトをつくろうと思われたきっかけは何だったのですか。

吉田 当初は自費でウェブサイトをつくろうと考えていましたが、私が働き始めるより前からつながりのあるデザイン会社が、この事務所でシェアしていて、「せっかくウェブサイトをつくるんだったら、クラウドファンディングを利用したほうがいいよ」と助言いただいたのがきっかけでした。その方はクラウドファンディングの経験が豊富で、アート係プロジェクトに強いREADYFOR(レディーフォー)というプラットフォームを勧めてくださいました。私はまったくの初心者だったので、その方のアシスタントが制作を手伝ってくださって、いろいろ教えていただきながら進めていきました。追加で画像を入れる方法なども教えていただいたので、今は私と妹が更新作業を行っています。

ー クラウドファンディングに支援していただいた方には、どういうものを提供されたのですか。

吉田 在庫品としてもっていたポストカードやポーチ、リトグラフ、新たに制作したTシャツやエコバッグ、書籍などです。

ー 吉田臣さんご夫婦の結婚式の引き出物のお皿は、その中に含まれているのですか。結婚式パーティの世話人役だったグラフィックデザイナーの長友啓典さんの提案で、山城さんが奥伊豆の陶芸家の窯元に行って出席者全員分、200枚ほどお皿に猫の絵を描かれたそうですね。「センセの腕なら3日もあれば200枚くらいアッという間にできますよ」と長友さんに言われたものの、お皿はザラザラしていて筆はすべらないし、窯元に数日間泊まり込みで必死の思いで描いたというエピソードが『猫の肖像』(求龍堂、1984)に書かれていますね。

吉田 その引き出物のお皿は4点ほど、今もうちにも残っています。クラウドファンディングでは提供しませんでしたが、2024年に東京・原宿のハラカドでウェブサイト「Ryuichi Yamashiro Web Museum」の完成発表会を行って、そこで展示しました。両親の披露宴の献立メニューも山城先生が猫のイラストを描いてくださったのですが、それも2部ほど残っています。ハラカドの展覧会では、今までほとんど展示されることのなかった、ポスター以外の小さいサイズのパンフレット、小冊子、カレンダーなども展示させていただきました。今見ても古さを感じさせないイラストレーションと色使いを皆さまにも見ていただきたかったので、一部ではありますが展示させていただきました。

ー クラウドファンディングの告知はどのようにされたのですか。

吉田 あまりお金をかけないようにしていたので、SNSと『ねこ新聞』です。『ねこ新聞』の編集長の原口緑郎さんは生前、山城先生の絵を度々、表紙などに使ってくださっていました。

ー ウェブサイトの構成や選んだ作品などは、ご遺族と相談しながら決めていかれたのですか。また、当初、どのような山城さん像をウェブサイトで表現したいと考えられたのですか。

吉田 ご親族の方はデザイン関係のお仕事をされている方ではないので、こういうウェブサイトをつくりますという手紙をお送りさせていただいて、あとは私とシェアしていたデザイン事務所さんのほうで進めていきました。

ウェブサイトの制作にあたっては、「山城先生はこういう人間です」と私が決めつけてはいけないと思ったので、できる限り作品をシンプルに見られる構成を考えました。山城先生の猫の絵のファンも多いと思うんですけれども、そういう方にもデザイン作品を見ていただきたいので、トップ画像は猫の絵とデザイン作品を織り交ぜています。今後はもう少しデザインの作品を増やしていきたいと考えています。

ー 制作年などのクレジットは、これから入れられるのでしょうか。『デザインノート』(No.45、誠文堂新光社、2012)という雑誌で、お父様の吉田臣さんが山城さんについてインタビューを受けた記事に作品の制作年が書いてありますね。

吉田 以前、Rの会社に長く所属されていた経理の方が制作年などをまとめられたことがあるのですが、資料が少なすぎて正確な年代がわからないものが多いとおっしゃっていました。媒体の取材に関しては、基本的には父が確認して制作年を入れていたはずなんですけれども、じつは媒体によって表記が異なるのです。また、Rで受けた仕事のクレジットは、ある時期からコミュニケーション・アーツ・Rと入れていることが多いです。けれども、山城さんはRのクレジットの下に手がけた人の名前を入れてもいいとおっしゃっていたそうです。

ー 国立国会図書館で閲覧できる『年鑑広告美術』や『ADC年鑑』に制作年や制作者のクレジットが掲載されているので、それも参考になるかもしれませんね。そういう年鑑には、全作品が掲載されているわけではないと思いますけれど。

吉田 本当は、きちんと制作年やクライアントなどのクレジットが掲載されているほうがアーカイブとしてはいいと思うのですが、ウェブサイト上のギャラリーでいつでも誰でも気軽に見ていただけるようなものを目指してつくったところがあります。いろいろなものがあって、何だろうと興味を惹いて見ていただいたり、何かものをつくる人のアイデアのヒントになったりしたらうれしいです。山城先生の作品は年々、表に出る機会が少なくなっているので、これからも作品をアップして更新していきたいと思っています。

山城隆一と吉田臣の関係性、Rの会社

ー お父様の吉田臣さんと山城さんとは、日本デザインセンターで会われたのですか。

吉田 そうです。入社以来、父はいつも山城先生の近くにいたそうです。退職したのは父のほうが先です。父が世界一周旅行をしていたときに山城先生から連絡があって、「会社をつくるから、帰ってこい」というようなことを言われて、1973年にコミュニケーション・アーツ・Rの会社を設立したという流れのようです。

日本デザインセンターの設立に携わった亀倉雄策さん、田中一光さん、永井一正さんなどはグラフィックアーティストという印象がありますが、山城先生はほかの方とは少し立ち位置が異なっていたようです。「商業デザインができたのは山城先生だけだった」とも言われていたそうです。山城先生は戦前・戦後に大阪三越、阪急百貨店、大阪髙島屋、阪急電鉄、東京髙島屋などで、たくさんの商業広告に携わった経験がありましたから。

ー 山城さん世代のデザイナーは、山城デザイン事務所などと、事務所名に自分の名前をつける方が多いですけれど、コミュニケーション・アーツ・Rという名称だったのですね。コピーライターなど、いろいろな職能の人が所属していたというのも興味深いです。新しい感性をおもちで、先進的な精神の持ち主だったのではないかと想像します。

吉田 事務所名は山城先生が考えられたそうです。「R」の意味を父に尋ねたことがあるのですが、山城先生は教えてくれなかったそうです。隆一のRでもなく、「いろいろな意味が含まれている」とおっしゃっていたそうです。Rの意味は、結局、山城さんしか知らないんです。

ー 山城さんはデザイナーよりも、アートディレクターのお仕事が多かったので、自分の事務所というより、チームでつくっているという意識があったからかもしれませんね。お父様との関係性も山城さんのお弟子さんというより、パートナーのような存在だったのでしょうね。

吉田 山城先生は否定することをあまりしない方だったので、父は自由にやらせていただいて、すごく可愛がっていただいたようです。じつは臣という名前はペンネームで、山城さんがつけてくださったと聞いています。その理由を父は教えてくれなかったんですけれども。父は仲人のお礼にと、山城先生にシーズー犬を贈ったそうなのですが、山城先生の奥様が父(吉田臣)から譲り受けた犬だからと、「臣臣(シンシン)」と名付けたそうです。

代表作のポスター「森・林」

ポスター「森・林」(1955)

ー 山城さんの代表作についてお伺いします。一番有名な「森・林」の作品は、何のためにつくられたものかご存じですか。

吉田 どこかのインタビュー記事に掲載されていたんですけれど、写植を使ってどこまで何ができるのかという、実験的なアプローチでつくられたもののようです。この作品は文字だけで構成された写植のポスターということで、デザインとアートの歴史の一部として中学生の美術の教科書に毎年、掲載されています。その掲載許可の手続きをこちらで毎回、行っています。

ー この森と木の文字の写植は、ご自身で切り貼りされたものなのでしょうか。

吉田 いえ、印刷所の写植のオペレーションの方におおまかなイメージを伝えてつくってもらったようです。どれだけ自分の手を動かさずにつくれるかということを試していたと聞きました。上がってきたものに文字を足したり、上から重ねたりと足し引きの指示を何度も繰り返したのではないかと推測します。文字がたくさん重なっているところと少しだけのところとさまざまあるので、一度指示するだけではこういうふうにはできないと思うんです。近くで見るとわかるのですが、文字が重なっている部分は一部がかすれたり欠けたりしています。あまり知られていないんですけれど、この中にひとつだけ「禁」という字があるんです。その理由をいろいろな方に聞いてもわからないと言われて。でも、こういう遊び心があるのがいいですよね。

ー 確かに「禁」という字がひとつだけありますね。森と林の文字だけでひとつの世界観が創出されているのは、やはり圧巻です。山城さんは文学や詩がお好きだったそうですが、そういう文学的な世界にも通じているかもしれませんね。

吉田 おそらくご本人のなかにストーリーがあると思います。文字組みに関しても、「文字と文字のあいだに風が流れていないといけない」ということを、インタビュー記事で読んだことがあります。詩を書くのはお好きだったそうですが、じつは詩集のようなものはつくられていないんですね。猫のイラストに少し添えられたものしかありません。

ー この「森・林」のポスターは、ニューヨーク近代美術館(MoMA)にコレクションされているそうですね。

吉田 はい、ほかにもヨーロッパの美術館にいくつかコレクションされています。ここ最近、海外で日本のデザインが再注目されていて、「日本のデザインを振り返る展覧会をするので、作品集に山城先生の作品を使わせてほしい」という連絡が時々、きます。また、こちらの連絡先がわからなくて、DNP文化振興財団さんにコンタクトされる場合もあって、こちらにメールを転送いただくこともあります。すべて希望されるのは、「森・林」のポスターです。また、国内では国立国際美術館に収蔵作品がたくさんありますが、これらは山城先生の奥様が寄贈されたものだと思います。

山城隆一デザインの独特な色彩

ー 毎さんは小さい頃に山城さんにかわいがってもらったり、デザインを教えてもらったりしたことはありますか。

吉田 かわいがってはいただいたのですが、デザインを教えてもらったことはありません。両親は私が小さい頃から事務所によく連れて行ってくれて、クリスマスには原宿のキデイランドで私が気になったもの、触れたものをすべて山城先生がカゴに入れてくださった思い出もあります。私が物心ついて事務所やご自宅に遊びに行かせていただいたときは、山城先生はキャンバスに猫の絵を描くようになった頃だったので、私のなかでは山城先生はデザイナーではなく、イラストレーターという認識でした。

ー 毎さんは、お父様の仕事を見ていてグラフィックの世界へ入られたのですか。

吉田 いえ、父の仕事はほとんど見たことがなく、スーツ姿も見たことがなかったので、私は小学校高学年くらいになるまで父が何の仕事をしているかわかりませんでした。母ももともとグラフィックデザイナーで、別の会社で働いていました。うちに集まる大人たちは、カメラマンやコピーライター、デザイナーなどだったので、私も何かものをつくること以外の仕事は想像がつきませんでした。大学は多摩美術大学のグラフィック科に入りました。

ー Rの会社を継がれたのも自然な流れだったのですか。

吉田 大学卒業後、就活をしたんですけれど、父は私が大学を卒業したらRの会社に入ると思っていたようで、ちょうどスタッフの一人が独立されるタイミングでアルバイトから入りました。それが2011年です。

ー 山城さんのデザインについては、どう思われますか。イラストとデザインと作品がありますけれども。

吉田 私が山城デザイン作品をきちんと見たのは、大学生になってからでした。その当時のグラフィックデザインは刺激的な色使いなど、強いデザインが主流でした。山城先生の作品はそれらとは異なり、グラフィックに関しても猫のイラストも優しい雰囲気で独特な世界観があって、私は特に色彩に魅力を感じました。色の使い方は年代によっても異なるのですが、全体的に少しくすんだコクのある色が多いというイメージです。

山城隆一による猫のイラスト。

ー この猫のイラストの画材は、油絵の具でしょうか。配色も独特ですが、DICグラフィックスの色見本「フランスの伝統色」のようですね。

吉田 山城先生は、油絵の具もアクリル絵の具も使われていました。アクリル絵の具がたくさん残っていたので、晩年はアクリルで描くほうが多かったかもしれません。これは山城先生が手がけたカレンダーをまとめたファイルなのですが、イラスト的であり、デザイン的でもあって、こういう微妙なニュアンスの色使いが独特だと思います。Rの会社でよく使われていた色見本はDICの「フランス伝統色」と「中国の伝統色」だったので、山城先生はそれに近い色の指定をされていると思います。

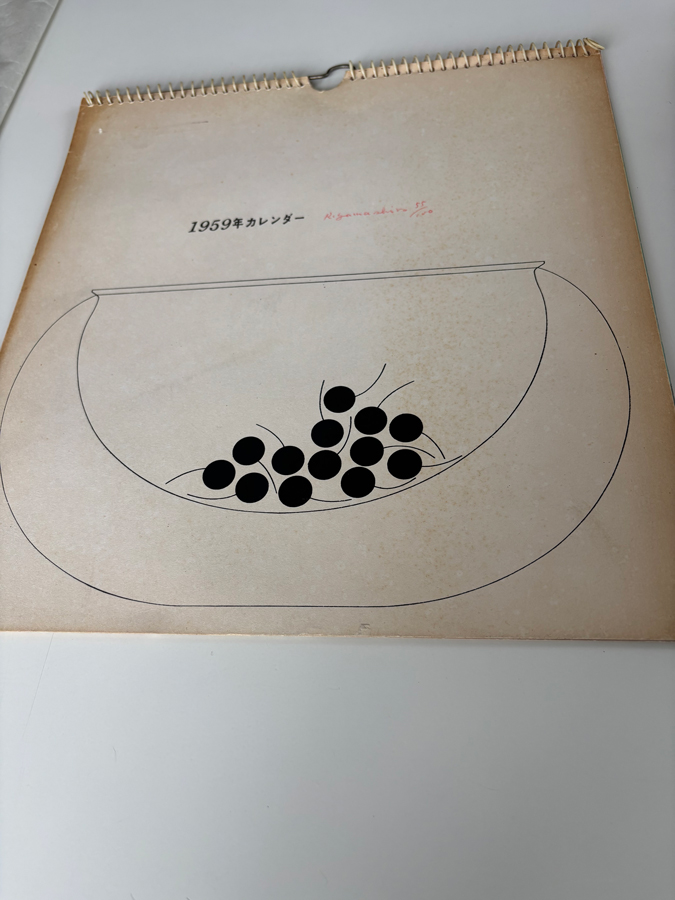

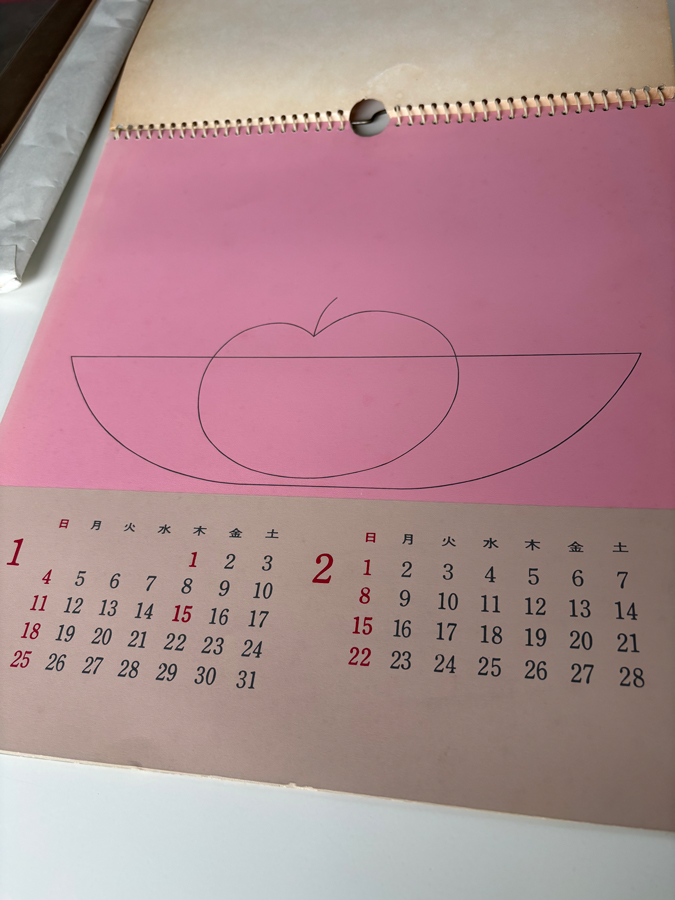

山城隆一が制作した1959年のカレンダー。

ー これは1959年のカレンダーですが、山城さんが日本デザインセンターの立ち上げに参加する前のフリーの頃ですね。

吉田 以前はこういうカレンダーを配る文化があったからか、山城先生のカレンダーの作品は多いんです。1959年のカレンダーは、フリーのときにいろいろな方に配られたものかもしれません。55と番号が書いてあるので、100部つくったうちの55番だと思います。印刷は、廣済堂出版さんです。Rの会社では廣済堂出版さんに依頼して毎年、B1を縦に3分割したユニークな判型のカレンダーを制作していました。もともと廣済堂出版さんのカレンダーをこの判型で山城先生がつくられていたそうなんです。

Rが保管するアーカイブ資料の内容

ー 山城さんのアーカイブ資料は、こちらにはどのようなものがあるのですか。

吉田 ポスターよりも、こういうカレンダーやコンサート、舞台のパンフレット、カタログなど、細かい制作物のほうが多く、ポスターは事務所内の平置きできる棚などに収納しています。昔から特に厳重に保存しているという感じではなく、今もその状態のままです。作品画像データについては、ウェブサイト「Ryuichi Yamashiro Web Museum」の制作を機にまとめているところです。

そこに飾っている絵は、和田誠さんに描いていただいた山城先生です。2017年に西武渋谷店で山城先生の猫の作品を展示した「ね、コ」展開催のために、父と資料を整理しているときに、和田さんのご結婚の報告が書かれた手紙も出てきました。こちらで保管している中には、そういうほかのデザイナーの方の作品や資料などもあるんです。ほかには、永井一正さんの未発表の作品などもあります。父に聞いたら、日本デザインセンター時代にいろいろなデザイナーが山城先生のところに試作を持って相談しに来たそうで、そのときの試作がこの事務所に残っているそうなのです。永井さんの作品は、蛍光色のインクを使った2メートルくらいの大きなシルクスクリーンの作品です。サインが書かれていないので確実に永井先生のものとは言い切れないのですが、そういう作品も今後どうしたらいいかと悩んでいます。

ー このデザインアーカイブの取材でお話を聞くなかでも、ほかの方の作品をお持ちのデザイナーは結構いらっしゃいます。みなさんにお聞きしているのですが、日本にデザインのアーカイブ資料を保管するデザインミュージアムがないことについて、ウェブ上にミュージアムをつくられた毎さんとしては、どういうお考えをおもちですか。

吉田 個人的にはいろいろな時代の現物を見られる場所があるいいと思っています。傷んでいる部分があったら、それくらいの時間経過があるんだなということが実感できますし、温度も感じられると思います。日本にデザインミュージアムはあってほしいと思うんですけれども、それを成り立たせるのは相当な資金と労力が必要だと思うので、今の時代にそういうことに力を貸してくれる方、支援や協賛をしてくれる方を見つけるのは難しいのかなと思います。

ー 今日、「森・林」の実物のポスターを拝見して文字の重なり具合や、カレンダーの微妙なニュアンスの色味の魅力は、実物の原寸大ではないとわからないとあらためて思いました。また、このウェブサイトは、ご家族やお弟子さんではない方がつくられたということで、なかなかできないことだと思うので、本当に素晴らしいと思います。今後もぜひ頑張ってください。

吉田 できることは少ないですけれども、自分がやれることだけはと思っています。

ー 本日は貴重なお話をありがとうございました。

山城隆一さんのアーカイブの所在

問い合わせ先

コミュニケーション・アーツ・R

https://ryuichiyamashiro.com